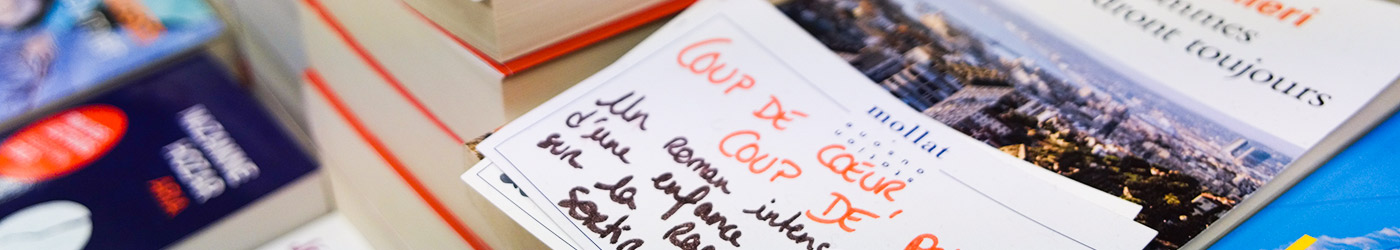

Les coups de cœur des libraires

Qu'ils aient été conteurs, cartographes ou aventuriers, la promesse d'une terre radicalement autre a exercé une puissante attraction pour se jeter dans l'inconnu. Ainsi, Lucie Azéma met en avant comment depuis l'Antiquité notre imaginaire collectif est parcouru d'utopies sous la forme de grandes contrées lointaines avec d'autres règles, d'autres environnements et des organisations sociales diverses. De l'Atlantide à l'Eldorado, les rêves d'abondance et de liberté ont façonné des expéditions avec des issues différentes. Nous découvrons aussi que même dans le monde contemporain, les utopies sont parfois construites comme par exemple l'impulsion des mouvements hippies dans les années 1960 ou encore les micronations, des aspirations parfois déçues mais pourtant toujours renouvelées.

Dans un style clair et multipliant les exemples, Lucie Azéma permet de rappeler à notre imaginaire ces rêves. Mais elle transmet aussi l'idée que, malgré ses échecs, la recherche d'utopies n'est pas une fuite. Elle est le reflet d'un environnement qui peut parfois chercher à réduire les horizons et masquer le champ des possibles. Les rêves de lieux inaccessibles nous aident donc à regarder autrement notre espace quotidien et "soutiennent notre besoin d'espérance".

"Chaque fois qu'il a fallu porter au bûcher de l'existence -de sa réalité-, de ses certitudes écrasantes, tout ce que le monde imaginaire contenait de sensationnel, et tout ce qui me semblait, à moi, être la vraie vie, les esprits idéalistes ont été ma consolation."

« Laissez-moi vous raconter une histoire. L’histoire d’un homme pour qui « se faire entendre » était devenu le sens de la vie. Cet homme possédait une voix divine. On le considérait comme l’un des meilleurs barytons et contre-ténors au monde. […] Il était ukrainien, soliste à l’Opéra national de Paris, et a été tué dans le Donbass en défendant l’Ukraine contre l’agression russe. ». C’est par ces mots que Volodymyr Zelensky rend hommage à Wassyl Slipak dans son premier discours prononcé à l’Assemblée générale de l’ONU en septembre 2019.

Elisa Mignot part sur les traces de celui qui se faisait appeler Myth sur le champ de bataille, volontaire dans le groupe Pravyi Sektor, pendant la guerre du Donbass déclenchée en 2014. Loin de l’héroïsation qui a fait entrer Wassyl dans l’histoire de son pays, la journaliste dresse avec une écriture sensible, à la première personne, un portrait touchant. Elle part à la rencontre de ses amis en France, de sa famille en Ukraine, en posant la question de l’engagement dans la guerre : « Pourquoi s’engage-t-on corps et âme dans une cause ? Pour quelles raisons risque-t-on sa vie ? Mourir pour ses idées, d’accord, mais concrètement, quelles sont les étapes ? ». Un témoignage émouvant qui nous fait réfléchir sur nos valeurs et nos propres engagements dans un monde marqué par la multiplication des conflits.

Pensez au renard. Imaginez-vous cet animal malicieux, attachant, rieur qui accompagnait les histoires de notre enfance ?

Si telle est sa réputation de nos jours, au cours de ce dernier siècle la vie du goupil n’a pas été celle d’un conte de fées. D’abord persécuté à cause de son étiquette de nuisible, Vulpes vulpes n’est pas au bout de ses peines. Entre 1968 et 1998, la rage déferle telle une vague sur l’espèce, notamment en France, et les méthodes mises en œuvre par les français pour essayer d’arrêter la propagation sont tout aussi barbares. C’est pourtant sans compter sur sa persévérance et sa résilience que ce petit animal à la fourrure flamboyante survit à cet épisode dramatique. Intelligent et rusé, il se cache, échappe au massacre, et aidé par une campagne de vaccination, se reconstruit.

De nos jours, bien des choses ont changé. Le regard que nous portons sur le renard roux a évolué. Ses modes de vie ont dû s’adapter à de nouvelles contraintes. Il n’est plus considéré seulement comme un nuisible mais d’autres enjeux restent à définir pour l’avenir de l’espèce.

Nicolas Baron - historien des animaux en France, spécialiste de la question de la santé animale et des animaux de la campagne - revient avec le format poche de son ouvrage Vivre en renard paru initialement dans la collection Mondes Sauvages chez Actes Sud en 2023. Au fil d’une réflexion poussée sur le statut de l’espèce vulpine, il nous propose une incursion dans le XXe siècle et le début du XXIe. Ici, il n’est pas question de raconter le renard à travers un prisme anthropocentrique, mais de se glisser sous sa peau pour mettre en lumière sa propre histoire.

Un essai précis et enrichi par une large documentation, qui nous livre le récit d’une véritable épopée, pas toujours facile mais passionnante, qui saura captiver les néophytes comme les amateurs du goupil : celle du renard à travers le siècle dernier.

Clair, accessible et joliment illustré, il permet d’identifier facilement les plantes croisées en chemin. Organisé par saison et par couleur, il est ponctué d’anecdotes liées à la botanique et à l’histoire. On apprend à regarder autrement ce qui nous entoure, à reconnaître la beauté discrète des fleurs sauvages, et à mieux comprendre la nature au fil des saisons. Le compagnon idéal pour le retour des beaux jours !

L'occasion de rencontrer l'oeuvre d'une poétesse méconnue, décédée l'an dernier, qui a écrit et enseigné toute sa vie après avoir échappé à la déportation. Ses textes célèbrent son goût des hommes, du désir, de la volupté. Dans la préface qu'elle signe, Catherine Ringer écrit : "Ça me touchait à la manière de Jacques Prévert : tendresse, crudité, mots simples et spectaculaires !", d'où son envie d'en faire un spectacle qu'elle joue depuis 2021 partout dans le monde, accompagnée de Mauro Gioia qui en assure la mise en scène - et qui sera présent à ses côtés lors de cette soirée.

"Tradéri Dérira "Tu mors dans ce jour avec moi

La voilà Dans la pulpe et l'écorce

Ma rieuse Le jus de la joie

Amoureuse " Buvons notre force."

Illustratrice australienne plusieurs fois récompensée dans son pays, Marjorie Crosby-Fairall signe ici son premier album en tant qu’autrice, et c’est une réussite ! Les illustrations fouillées sont remplies de petites notes nous expliquant les diverses inventions de notre héroïne, et on prend plaisir à scruter les machines pour regarder comment notre ingénieuse souris adapte nos vieilleries à ses créations. L’histoire n’est pas en reste, et part dans une direction inattendue qui ne manquera pas de vous faire sourire !

Dès 4 ans

Pour autant, cet ouvrage n’est pas un simple panégyrique de sa carrière. C’est avant tout un récit de vie, dans lequel Badinter raconte ses mandats avec un regard humain et humble, mêlant petites vicissitudes et détails du quotidien. On y découvre la charge de ministre sous un regard inédit, dépouillée de toute prétention et libérée de ses oripeaux.