Livres Sciences humaines - Histoire

Sélections en essais

Les nouveautés en sciences humaines

Raconte-moi ton histoire

Admirer : des étoiles dans les yeux

Femmes savantes

Dossiers littéraires

Black History Month

Entre technique et liberté - Jacques Ellul (1912-1914)

Karl Raimund Popper : La société ouverte et ses ennemis

Cyberpunk : demain la dystopie

Jean Claude Guillebaud 1944-2025

Du ciel au conte

Esprit, es-tu là ?

L'Attachement : un lien pour la vie

Combats croisés : penser l'intersectionnalité

L'antispécisme : une révolution du regard

Quand on arrive en ville

Votre rentrée en fac de Psycho

La démocratie en péril ?

La rentrée des essais 2025

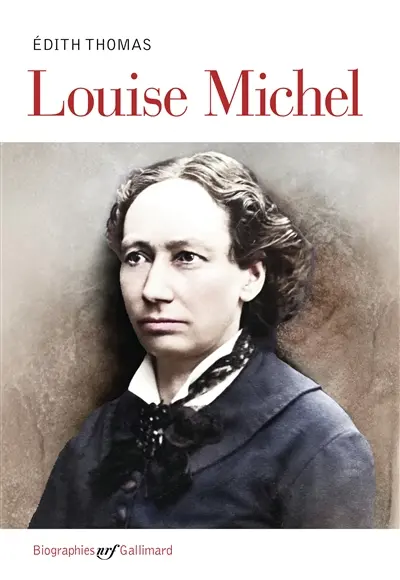

La Commune de Paris

Coups de coeur

Les abandonneuses : un homme quitte ses enfants, une femme les abandonne

Le coeur du capital : ces travailleuses de l'ombre qui font tourner le monde

A travers une étude approfondie et rigoureuse, étayée par une solide documentation, l'historienne Fanny Gallot et l'économiste et sociologue Hugo Harari-Kermadec mettent en lumière le travail reproductif, c'est-à-dire l'ensemble des tâches de soin, d'éducation, et de ménage. Un travail effectué gratuitement au sein du foyer, ou faiblement rémunéré dans le milieu professionnel, accompli la plupart du temps par des femmes ou des personnes précaires. Un travail non reconnu, "dissimulé derrière les affects". Un travail qui rend possible celui des autres.

Comment définir le travail reproductif ? Pourquoi les femmes en assurent-elles la majorité et en quoi cela résulte-il de choix politiques ? Dans quelle mesure occupe-t-il une place centrale dans l'histoire des mobilisations ? Que représente-il en termes de richesse ? Comment le quantifier ? Pourquoi sa valeur est-elle exclue du calcul du PIB ? Lorsqu'il est réalisé dans la sphère privée, ne faudrait-il pas envisager de le rémunérer ? Ou l'institutionnaliser en multipliant les services publics ?

En explorant l'histoire sociale et économique, depuis les théories des féministes marxistes des années 1970 jusqu'aux luttes intersectionnelles et décoloniales actuelles, Fanny Gallot et Hugo Harari-Kermadec démontrent que ce travail dévalorisé structure en réalité tout le système capitaliste, il en est la colonne vertébrale. Un pilier invisible, qui, si on le repensait, pourrait constituer "une clé stratégique pour imaginer des formes d'organisation sociale fondées sur l'entretien de la vie plutôt que sur sa marchandisation."

La femme et le sacrifice : d'Antigone à la femme d'à côté

Qu'elle soit Marie, Iphigénie, Jeanne d'Arc ou Virginia Woolf, la femme, quel que soit son parcours, semble vouée au sacrifice. Jeune fille, amante ou mère, toutes partagent un même destin : celui de trouver leur agentivité dans le renoncement à soi pour une cause qui les dépasse.

"On a sacrifié des femmes au nom d'à peu près tout et elles-mêmes ont souvent dû choisir le sacrifice pour [...] tout simplement exister", écrit Anne Dufourmantelle en introduction. Revient alors cette question de prophétie : même la femme d'aujourd'hui, celle dont l'histoire n'est pas spectaculaire, est porteuse de ce destin. En témoigne l'anonymat omniprésent des femmes, dans un monde où le patriarcat est partout. Aujourd'hui l'émancipation n'appelle-t-elle pas un sacrifice ?

C'est avec la douceur qui lui est si chère qu'Anne Dufourmantelle décortique les portraits des ces femmes qui ont vu bâtir leur identité sur ce sacrifice. Presque vingt ans après sa première publication, ce texte sensible et intelligent reste d'une troublante pertinence.

Ajouter de la vie aux jours - Anne-Dauphine Julliand

Un coup de coeur de Marthe.

Sortir de la maison hantée de Pauline Chanu aux Editions La Découverte / Cahiers libres

Balancé comme une plaisanterie, jeté à la figure comme une insulte ou, pire, apposé comme un diagnostic, le terme d’hystérique n’en finit pas de coller à la peau des femmes même encore aujourd’hui. Pourtant il est bon de rappeler que ce terme n’a à proprement parler aucune réalité médicale. Alors pourquoi a-t-il encore autant voix au chapitre ?

Au cours d’une enquête menée pour l’émission LSD de France Culture, la documentariste Pauline Chanu cherche ce que revêt ce mot d’hystérique.

Une étymologie tout d’abord qui fait découler le mot du terme grec désignant la matrice, l’utérus: Hippocrate ou encore Platon ont pu associer les maux des femmes à leur utérus “baladeur”, qu’il faut déjà tenter de maîtriser pour soigner.

Une préoccupation obsessionnelle, voire un acharnement maladif des hommes et spécifiquement de la médecine pour le corps des femmes alors même qu’il est encore mal connu de nos jours comme le démontre par exemple les méconnaissances entourant l’endométriose.

Un moyen coercitif qui prive les femmes de parole, une silenciation des violences physiques et psychiques. L’hystérique serait un corps qui résiste quand la voix ne parvient pas à trouver une écoute. Freud lui même avait constaté que les personnes souffrant de ce que l’on nommait hystérie (son frère notamment) avaient vécu des manipulations ou des agressions sexuelles ayant certainement conduit à un choc refoulé; mais finalement, face au nombre gigantesque de violences intrafamiliales qu’impliquait son hypothèse, il renoncera au caractère réel de ces abus souvent incestuels pour les transformer a minima en fantasme. Et pourtant…

Comment ne pas voir dans ce livre l’ampleur de la maltraitance que subissent les femmes depuis des siècles. Comment ne pas ressentir un choc à la lecture de certaines vies. Comment accepter qu’aujourd’hui, avec toutes les avancées de la science, de la médecine, des sciences sociales, ce terme puisse continuer de discréditer, d’abîmer, d’étouffer au sein de la sphère privée mais aussi dans des cours de justice. Comme le Sorcières de Mona Chollet, Pauline Chanu apporte sa pierre à l’édifice d’une histoire des femmes complexe et libérée de ses zones d’ombres.Désirer la violence - Chloé Thibaud

Le hors-champ : extensions d'un lieu - Marie Kondrat

Il y a de l'irreprésentable. C'est à dire : tout le réel n'est pas soluble dans le visible - Gérard Wajcman

Cette citation du psychanalyste Gérard Wajcman vient en critique du livre de Georges Didi-Huberman Image malgré tout, essai où le philosophe fait l'analyse esthétique de quatre images tirées de l'enfer, à Auschwitz durant la guerre. Thèse sur notre rapport aux images et l'interprétation de ces dernières, l'ouvrage est rapidement le sujet de polémiques. Wajcman ne sera pas le seul intellectuel à réagir ; Lanzmann et Godard amèneront leurs interprétations de ce qu'est profondément une image au sens philosophique, de sa véracité à son interprétation. Le réalisateur français voyait d'ailleurs l'impossibilité qu'a eu le cinéma de capturer l'horreur des camps comme étant le plus grand manquement du septième art. Si tous ces auteurs ne remettent jamais en question l'existence de la solution finale, une question plus grande commence à se formuler : est-ce que ce qui reste hors du champ de l'image n'est pas montré ?L'écran n'est pas un cadre comme celui du tableau, mais un cache qui ne laisse percevoir qu'une partie de l'événement. - André Bazin, Qu'est-ce que le cinéma

Cette citation du célèbre critique pourrait être le point de départ de Hors-champ, extension d'un lieu, le premier livre de Marie Kondrat aux éditions du Seuil.En observant un changement de paradigme culturel, où la surproduction d'images fait parfois perdre le sens de ces dernières, l'autrice s'interroge d'abord sur la visibilité : Que se passe-t-il vraiment dans les marges de la caméra ?

Dans cette démarche de définition du concept flou du hors-champ, l'autrice rappelle d'abord que la fonction déictique du cadre est d'abord de délimiter une œuvre: ne pas montrer un sujet est déjà, assez ironiquement, une manière de l'évoquer. Dans un état de demi-vie dans les marges, le hors-champ est déjà une incarnation du manque, il a besoin du champ (du visible !) pour exister, et montrer ce qui n'est pas montré, ou immontrable. En reprenant l'idée de codépendance du champ et du hors-champ du réalisateur Pascal Bonitzer, le livre explicite le rapport "érotique" du premier à l'image (le champ montre) quand le deuxième, le hors-champ, vient provoquer une peur de l'inconnu, une tension du manque.

Dans cet essai aussi philosophique que cinéphile, Marie Kondrat fait de ce premier texte une étude intersémiotique de l'image en tant que notion philosophique. Et si le cinéma est bien le point de départ de l'étude, Marie Kondrat étend habilement ce principe à la littérature et à la société de manière plus large. Chaque page est une nouvelle réflexion, et chaque chapitre remet le hors-champ, cet espace flou qui fait pourtant partie intégrante du cinéma comme une zone de mise en avant particulière.

Étude culturelle à la croisée des auteurs, le flot de références toutes plus passionnantes les unes que les autres pousse à l'admiration : André Bazin, Jean-Louis Comolli, Guy Debord, Roland Barthes, Jean-Luc Godard ou Gérard Wajcman, Le hors-champ, extension d'un lieu vient comme un livre somme de ces idées, réunissant ces penseurs autour d'un même besoin, celui de questionner notre rapport en tant que spectateur à l'image au sens large.

Slut shaming : faire payer les femmes

Connaissant intimement cette période, Ovidie interroge ce mouvement à l'aune de #MeToo, proposant "une ego-histoire de cette parenthèse porno chic qui, entre 1999 et 2004, a mis des jeunes femmes sur un piédestal pour mieux les slut shamer".

Mêlant introspection et réflexion critique, Ovidie offre une relecture de ces années à travers le prisme des violences sexistes et sexuelles, posant un regard glaçant sur une époque qui a starifié certaines figures avant de les mettre au ban de la société, évoquant notamment les destins tragiques de Nelly Arcan ou Maria Schneider.

Un texte poignant, qui décrypte plus largement le mécanisme du slut shaming : une pratique sexiste qui stigmatise les femmes en raison de leur sexualité, réelle ou supposée.

Regarde les lumières mon amour

Sous la forme d'un journal, elle consigne ses observations et sensations à chacun de ses déplacements au centre commercial des Trois-Fontaines de Cergy.

Une plongée saisissante dans l'univers de l'hypermarché, un espace "exposant, comme nulle part autant, notre façon de vivre et notre compte en banque", révélant les inégalités économiques et sociales qui fracturent notre société.

Temple de la consommation, "l'hypermarché est bel et bien traversé par l'Histoire" comme le souligne Annie Ernaux, "il en offre le tableau évolutif. De l'économie, cela va de soi. Tee-shirts à 10 euros fabriqués par les ouvrières d'Asie pour quelques centimes, viande de porc payée au prix le plus bas à des éleveurs encouragés à produire de façon intensive, réduction d'un personnel souvent engagé à temps partiel, tout manifeste la montée de l'emprise du capitalisme néo-libéral, dont l'hyper est la forme enchanteresse".

Un lieu auquel elle reste malgré tout attachée, où subsiste encore une certaine mixité sociale : "Il n'y a pas d'espace, public ou privé, où évoluent et se côtoient autant d'individus différents", "un espace où sont rassemblés le plus de mes semblables différents, où le vivre ensemble, cette incantation creuse, possède une réalité corporelle, visible", "un espace de liberté et d'égalité d'accès, ouvert à tous et toutes sans distinction de revenu, de tenue vestimentaire, d'identité."

Un regard d'une grande justesse, entre analyse sociologique et poésie de la vie ordinaire.

Amérique, continent indigène : une autre histoire de la conquête de l'Amérique du Nord

Au fil de ses travaux et de ses livres, sur les Sioux notamment et sur les Comanches, Pekka Hämäläinen n’a de cesse de redonner aux tribus indiennes une histoire propre, indépendante de la colonisation européenne. Dans son approche de l’Amérique indigène, l’historien étudie plusieurs communautés qui n’ont pas le même récit des origines, les mêmes traditions, les mêmes dialectes.Il s’agit donc ici de redonner leurs singularités à ces populations.

Loin des idées reçues, Pekka Hämäläinen nous apprend par exemple qu’il existait de grands centres urbains dont certains arboraient des constructions impressionnantes notamment le long du Colorado. On découvre aussi une vie politique et sociale riche et vivante qui délaissa ainsi de façon pragmatique une structure organisationnelle hiérarchique pour un modèle plus horizontal et égalitaire. Nous sommes donc loin des images forgées jusqu'ici par la tradition occidentale.

“Très tôt les Européens ont considéré la Terre d'Amérique comme leur bien”.

L'histoire est souvent écrite dit-on par les vainqueurs et celle de la conquête du continent américain en est un exemple frappant. Pekka Hämäläinen décentre notre regard et dissocie les sociétés indigènes des représentations qui en ont été faites. Face à l’afflux des bateaux depuis le XVème siècle, les populations indiennes apparaissent ainsi puissantes, stratèges, habiles dans le commerce et la négociation dont elles vont savoir jouer pour créer des rapports de forces. L’histoire des Indiens est donc loin de se résumer à une défaite finale et impressionne plutôt par la résistance qu’ils ont su opposer aux appétits voraces et violents des Espagnols, des Anglais et des Français pendant plus de 400 ans.

L’historien déploie avec une maîtrise de la narration une histoire aussi fascinante que méconnue. Brillant et indispensable.

Le prix du progrès - Aldous Huxley

Ô nouveau monde admirable ! répéta-t-il, ô nouveau monde admirable, qui contient des gens pareils !

Aldous Huxley - Le meilleur des mondes

Constamment lu et redécouvert, adapté et cité par d'autres médiums, réinterprété sous les feux de l'actualité, Le meilleur des mondes est un texte si important qu'il en éclipse — exception faite des Portes de la perception — l'œuvre de son auteur. Beaucoup plus riche et dense qu'on ne le croit, le travail d'Aldous Huxley occupe encore les étagères des aficionados de science-fiction, de poésie, de philosophie, de littérature plus générale et d'essai aux accents pamphlétaires. Bien avant de s'essayer à l'écriture romanesque, c'est dans les colonnes de grandes gazettes comme Westminster ou Vanity Fair que l'auteur déploie son sens acéré du sarcasme, de la caricature et de l'analyse politique. Indisponible depuis trop longtemps — ou éparpillée dans certains opuscules maintenant introuvables — une partie significative de ces premiers articles se retrouvent réunis dans Le prix du progrès grâce aux éditions de l'Échappée.Comme tout homme sensé et sensible, j'ai le travail en horreur.

Aldous Huxley

Anti-productiviste, pacifiste et spectateur avisé de l'actualité de son époque, Aldous Huxley explore dans ces textes son rapport au "progrès", à l'arrivée de la technique et de l'industrie prenant le pas sur la nature dans une prose qui rappelle celle d'Ellul (dont il était lecteur et l'un des principaux promoteurs outre-atlantique), mais aussi l'omniprésence des plaisirs abrutissant du divertissement faisant écho au spectacle de Debord. D'une chronique à l'autre, l'auteur tisse la toile de sa pensée, balafre avec auto-dérision l'élitisme des "penseurs professionnels" dont il fait partie, et se révèle être (selon Charbonneau) l'un des premiers écologistes. Lire Le prix du progrès, c'est (re)découvrir cette pensée intemporelle qui a fait le sel de la littérature d'anticipation, et la rend toujours aussi intéressante aujourd'hui. Précurseur, Huxley, cent ans en arrière, entrevoit déjà les grands enjeux culturels et politiques contemporains. Si la technique et le progrès à outrance avaient promis le confort, l'oisiveté qui l'accompagne a toujours inquiété.

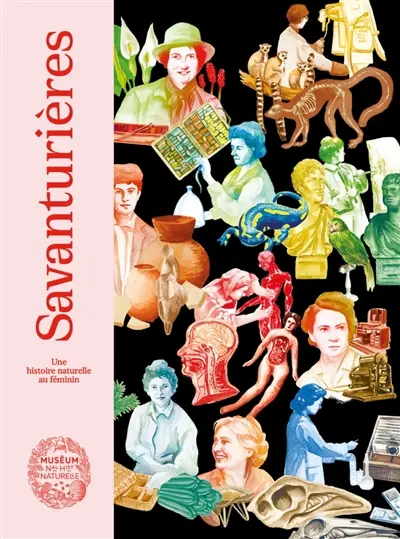

Les Savanturières - Muséum national d'histoire naturelle

Le Muséum d’Histoire naturelle rend hommage aux femmes qui ont depuis des siècles participé à l’essor des sciences sans que leurs noms n'apparaissent forcément dans les livres. Un ouvrage somptueux

Dans ce livre magnifique, le Museum d’Histoire naturelle retrace après avoir parcouru scrupuleusement ses archives, le parcours de 66 femmes, biologistes, botanistes, naturalistes, paléontologue, ichtyologues entre autres qui ont réussi à faire vivre leurs passions et la connaissance; et cela malgré toutes les contraintes et les empêchements qu’imposèrent les sociétés selon les époques.

Une pure merveille!

Vivre, libre

26 juillet 2024, alors que défilent les 206 délégations olympiques, Axelle Saint-Cirel coiffée d’une superbe afro entonne la Marseillaise tandis que de la Seine s’élèvent les effigies de dix femmes françaises remarquables. Parmi elles, Paulette Nardal, qui a pour l’occasion troqué sa peau noire pour un magnifique doré… “C’est à notre activisme que vous le devez”, affirme Amandine Gay.

Il y a une dizaine d’années, celle-ci entamait la réalisation de son documentaire Ouvrir la voix afin d’encourager les femmes noires françaises à sortir du silence. Aujourd’hui, elle prend la plume et assume l’ampleur du travail accompli. C’est d’ailleurs tout le propos de Vivre, libre : s’approprier son histoire, son travail, prendre sa place. Lassée des compromis et du people pleasing (bien souvent du white people pleasing), elle appelle aujourd’hui les femmes noires à prendre leur place sans concession, à revendiquer leur valeur, à prendre soin d’elles et à “péter à table”.

La célébration d’une femme de lettres noire à la Cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques n’est pas le symbole d’une victoire de l’antiracisme. C’est le signe d’un progrès pour lequel le combat mérite d’être célébré, mais il reste tout un tas d’impensés à défricher et de prises de conscience à avoir. Au fil de ce brillant essai, elle lie son parcours personnel à l’histoire, à la sociologie, la psychologie et à la politique pour nous livrer une réflexion sur les interactions interraciales mais aussi intergénérationnelles.

Plus qu’un manifeste pour une lutte des femmes noires, elle dénonce frontalement le racisme systémique, jusqu’au cœur même des milieux féministes. Elle appelle également les personnes blanches à prendre conscience de leur privilèges et de leur poids dans la perpétuation de la suprématie blanche.

Un essai important qui lie l’intime au politique pour apporter une réflexion nouvelle à la question afroféministe.

Enfin seule

En mêlant récit personnel et réflexion intellectuelle, elle déconstruit avec finesse les stéréotypes qui pèsent sur les femmes seules, souvent perçues comme en dehors des normes, y compris par elles-mêmes.

Mobilisant de nombreuses références issues des sciences sociales et de la littérature, elle retourne le stigmate de cette solitude au féminin et encourage les femmes et les minorités de genre à en conquérir le désir et la capacité. Car loin de s'apparenter à un vide affectif et social, cette solitude ouvre la voie à la découverte de soi, et ce faisant, favorise une connexion plus authentique avec le monde.

Un regard lumineux et libérateur !

Le développement personnel : Nouvel opium du peuple ?

Le développement personnel a déjà de belles années derrière lui et pourtant, le “travail sur soi” est toujours autant d’actualité. Cette nouvelle “philosophie de vie” emprunte de nombreux éléments aux spiritualités orientales telles que le reiki ou l'hindouisme, mais également à la méditation, au chamanisme, à la psychologie, ou encore à l’ésotérisme ou aux pouvoirs psychiques.

L’auteur, Damien Karbovnik, est sociologue et historien des religions à Strasbourg mais également spécialiste du New Age et de l’ésotérisme contemporain. Il retrace donc dans son ouvrage l’histoire des différentes mouvances et inspirations formant ce qu’est le développement personnel aujourd'hui. Il étudie aussi son fonctionnement, la manière avec laquelle il a intégré les différentes sphères de nos vies : sociale, professionnelle et personnelle.

C’est dans les années 50 aux Etats Unis que le développement personnel apparaît pour la première fois, avec l’idée de “potentiel humain”. Alors que le pays fait face à de nombreuses crises, sont apparues des méthodes nouvelles pour explorer un nouveau monde. L’une des grandes mouvances du développement personnel à cette époque a été la recherche d’un état de conscience modifié avec l’usage des psychotropes, souvent mis en avant par des célébrités telles que les Beatles, par exemple. Car, peu importe les moyens, le développement personnel cherche avant tout à nous faire “dépasser les limites apparentes de notre condition humaine, qu’elles soient physiques, psychologiques ou spirituelles.”

L’auteur aborde certaines dérives telles que l’aspect consumériste ou la poursuite d’un bonheur jamais atteignable. En effet, le développement personnel tend à ce que nous devenions une meilleure version de nous-même, parfois même en problématisant notre vie sans réel problème à régler.

Empruntant tout à la fois à la philosophie, à la spiritualité, aux religions mais aussi aux psychothérapies, le développement personnel fait feu de tout bois sans peur du syncrétisme: poster des citations inspirantes sur Facebook, faire des retraites de yoga, faire de la méditation, suivre de “belles âmes” sur Instagram, lire des livres de psychologie positive, de Boris Cyrulnik, Frédéric Lenoir ou Khalil Gibran, faire des rites chamaniques, rendre son intérieur feng shui. Finalement, pour citer Bergson, le développement personnel est un “supplément d’âme” à moins que ce ne soit, pour reprendre Marx, le nouvel opium du peuple.

La vie ressemble à ça : ce que j'ai appris et compris (jusqu'ici)

Des thématiques qui semblent sans rapport au premier abord, mais que l'autrice relie avec subtilité, dans une perspective féministe. Parce que la grande histoire et la petite histoire s'articulent plutôt qu'elles ne s'opposent, parce que les choix gouvernementaux ont des répercussions concrètes sur nos vies, parce que l'intime est politique.

Un objet littéraire surprenant où s'entremêlent souvenirs, confidences, anecdotes, citations, et où l'on croise notamment Alice Zeniter et Michelle Perrot, Jacques Derrida et Michel Foucault, ou encore Rebecca Solnit et Rokhaya Diallo.

Avec une grande sincérité, Titiou Lecoq nous offre des fragments de vie qui politisent notre quotidien et reflètent toute la beauté, la difficulté et la complexité de nos existences ordinaires.

Philo graphique : les grands concepts de la philosophie expliqués par l'infographie - Masato Tanaka

Un best-seller, enfin disponible en français.

Diplômé de l'Université des Arts de Londres et fondateur des éditions Morning Garden, Masata Tanaka a été récompensé du Good Design Award en 2011. Traduit dans de nombreuses langues (et notamment chez Penguin Books en Angleterre), son livre Philo Graphique est un best-seller au Japon.

Condensant habilement plus de 2600 ans de philosophie, cette première sortie française se voit comme une introduction pour qui aimerait se plonger dans les textes fondateurs de la pensée internationale. Didactique, précis, le travail d'édition est impressionnant, et naviguer entre les différentes idées et notions n'a jamais été aussi simple ! Tout est pensé pour aménager la lecture, et certains concepts clés parfois ardus sont parfaitement résumés et liés aux auteurs et mouvements qui y font écho.

Toujours accessible et amusant, Philo Graphique prend en compte qu'il est une introduction, et ne se vante jamais comme un substitut, mais bien comme un outil, une première approche qui donne les armes pour s'attaquer aux textes évoqués. Une excellente porte d'entrée pour tous les âges !

De la Bible au poème : de Marot à nos jours

Les écrits de la Bible sont appelés à être lus et relus, repris, paraphrasés, débordés, récités ou même détournés. Ces textes, rédigés au fil des siècles, ont réuni les peuples autour d’un travail commun, une lecture aux multiples interprétations, une “protestation poétique”.

Introduit par une magnifique préface de Frédéric Boyer, écrivain, éditeur et spécialiste de la Bible, l’ouvrage nous amène à découvrir ou redécouvrir ce genre littéraire qu’est la poésie d’inspiration biblique, à apprécier l’art des mots.

Dans son anthologie spectaculaire, l’éditeur Philippe François présente un ensemble de poèmes inspirés du livre sacré, avec l’ambition de réunir des textes du XVI au XIXème siècle. De Jean de la Fontaine à Mc Solaar en passant par Pierre Corneille et Jean Jaurès, ces auteurs hétéroclites, croyants et non-croyants, rappellent que la Bible passionne les foules mais surtout les poètes.

Découvrez votre prochain livre de chevet !

Le temps des pères - Sarah Blaffer Hrdy

Mais si cette répartition genrée était le fruit d’une évolution sociale plus que biologique ?

C’est ainsi qu’après des années à étudier les mères et le caractère acquis de l’instinct maternel, la chercheuse s’emploie dans ce brillant essai à compiler études, expériences et observations afin de déconstruire l’idée d’un déterminisme genré.

Alliant anthropologie, sociobiologie et neurosciences, elle nous invite à étudier les comportements et bouleversements hormonaux de jeunes parents à travers le monde et les espèces. Du gorille mâle infanticide au campagnol mâle, qui assiste l’accouchement de sa femelle avant d’emporter les petits dans son nid pour les choyer, elle décortique tous les rouages d’un système où chaque comportement a sa place — et soulève autant d’explications que de questionnements.

Chaque page, riche d’informations tant édifiantes qu’amusantes, nous entraîne dans la lecture de ce brillant ouvrage. Le Temps des pères est un trésor pour quiconque s’interroge quant à la place des hommes dans leur rôle de parental. Un essai à mettre entre toutes les mains cajolantes !

LA SAGESSE DES NONNES - ANA GARRIGA Y CARMEN URBITA

Nous avons tous entendu parler de Sainte Thérèse d’Avila, mais qu'en est-il de Marie de Saint Joseph, de sœur Juana Inés de la Cruz, ou encore des religieuses Inès de Santa Cruz et Catalina de Ledesma surnommées les “Roseaux” en raison de leur amitié “particulière” ?

Mariant histoire et pop culture avec une bonne dose d’humour, nous plongeons dans la nonne-mania et découvrons le quotidien, parfois plus proche du nôtre qu’on ne le pense, des nonnes du XVIème et XVIIème siècles d’Espagne et d’Amérique du Sud.

Abordant différents thèmes tels que l’amitié, l’amour, le travail ou encore l’argent, les deux autrices, Ana Garriga et Carmen Urbita, à l’origine du podcast Las Hijas de Felipe, nous racontent aussi bien comment les nonnes réglaient leur petits différents que leur propension à la folie des grandeurs . Elles nous prouvent que peu importe l'époque, le mode de vie monastique ou non, nous vivons à peu de chose près toujours les mêmes histoires.

Nous pouvons ainsi ressentir de l’affection pour sœur Maria de San José qui, trompée par son supérieur hiérarchique, n’éprouve plus qu’une “grande répugnance” à effectuer le travail qui lui est demandé. Preuve que les RH auraient dû exister bien plus tôt au sein de l'Eglise. Et nous ne pouvons qu’être impressionnés par Juana Inés de la Cruz, la comptable par excellence des nonnes sans qui bien des couvents se seraient retrouvés insalubres, et qui géra le domaine écclésiastique comme la chanteuse Rosalia son empire immobilier.

Sans se départir de leur sérieux mais aussi avec malice, les autrices entremêlent leurs récits personnels à ceux des religieuses créant ainsi un parallèle et une proximité entre leur vie et celles des nonnes: ces sœurs ont décidément beaucoup à nous apprendre.