Livres Dictionnaires - Langues

Sélection de livres

Essais de langues

La langue française dans tous ses états.

Les coups de cœur en méthodes de langues

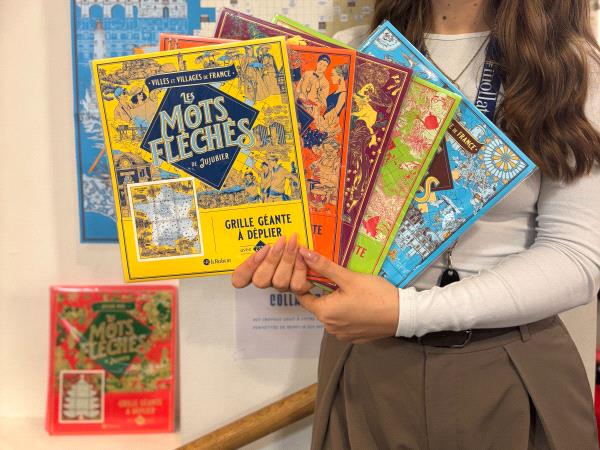

Les dernières parutions en jeux de lettres !

Découvrez la collection Parler en... chez Ellipses !

Dossiers littéraires

Les mots fléchés de jujubier : grilles géantes

Apprenez une nouvelle langue avec Assimil !

Le français : une histoire d'amour

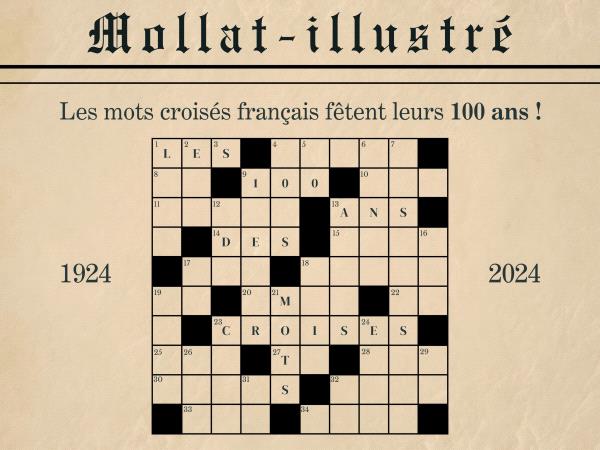

100 ans de mots croisés

Coups de cœur des libraires

Quatre saisons : une année de langue française

Agrémenté de conseils de lecture en tous genres, ce livre permet de s'ouvrir facilement aux subtilités du français et de sa littérature. Le tout est saupoudré de l'humour de l'autrice, et de plusieurs jeux qui permettent de faire de cet ouvrage un vrai moment de réconfort.

Nom d'une pipe ! : dictionnaire français-anglais des expressions courantes. Name of a pipe ! : English-French dictionary of running idioms

On découvre ainsi qu’en anglais, l’équivalent de « nous avons fait du bon travail » devient le très curieux « we cut the mustard » (littéralement « nous avons coupé la moutarde »), tandis que notre exclamation « nom d’un chien » se traduit par le tout aussi étrange « holy cow » (« sainte vache »).

Construit en deux parties symbolisées par les deux faces du livre, ce dictionnaire plein d’esprit est illustré de dessins tirés des albums de Blake et Mortimer, dont le style rétro plaira aux férus de BD autant qu’aux amateurs d’expressions.

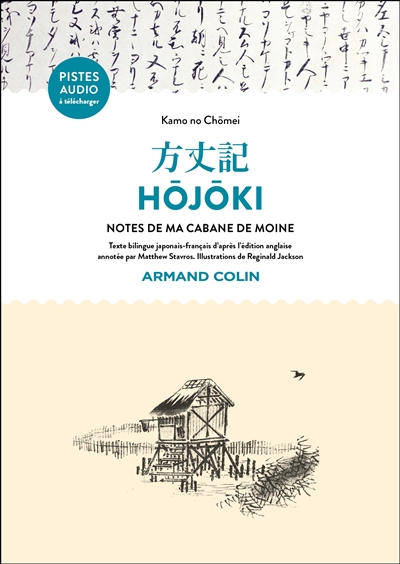

Hojoki : notes de ma cabane de moine

30 jours pour démarrer l'anglais : niveau faux débutant

Chaque journée offre une leçon courte, bien expliquée, avec des objectifs clairs permettant d’avancer pas à pas tout en se sentant accompagné. L’ensemble est conçu pour être utilisé facilement au quotidien, les rappels de règles et les audios téléchargeables en ligne constituent de véritables atouts.

Anthologie de la répartie : les 1.000 meilleures répliques. Vol. 2

C’est une véritable explosion verbale dont chaque page fait sourire, rire et même réfléchir. Parfait pour apprendre à moucher les gens qui nous importunent ou nous agacent, ce livre répertorie de A à Z les auteurs qui vous inspireront des répliques pleines d’élégance et d’audace.

Champollion à la plage - Les écritures du monde dans un transat

L'ouvrage s'ouvre ainsi sur la figure de Jean-François Champollion qui, en rendant possible la compréhension des hiéroglyphes en 1822, a rendu accessible la connaissance de l'Égypte antique, et ainsi permis l'épanouissement d'une passion pour l'égyptologie dans le monde entier.

L'autrice fait alors un tour du monde de plusieurs autres systèmes d'écriture en abordant les signes cunéiformes de Mésopotamie, les vieux sinogrammes de Chine ou encore l'apparition des alphabets en montrant les raisons de leur création et leur évolution au cours du temps.

Cela permet de comprendre les raisons possibles du déclin d'un système d'écriture, pour des raisons diverses allant d'une trop grande difficulté ou d'un changement politique, et la manière dont ils ont été redécouverts et déchiffrés des siècles plus tard.

Cette étude prend alors la forme d'une véritable odyssée toujours incomplète comme le montrent les écritures en cours de déchiffrement comme le Maya, ou à appréhender entièrement comme le Rongorongo découvert sur l'île de Pâques et dont le mystère résiste toujours aux linguistes d'aujourd'hui.

Un indispensable à lire sur son transat !

Retour à la parole : de la rhétorique antique aux concours d'éloquence

Chaque jour, sans y penser, nous pratiquons la rhétorique. De l’école, avec le Grand Oral, à la rue lors des battles de rap, en passant par les plateaux télé ou les réseaux sociaux: partout, il s’agit de convaincre. Après un siècle dominé par l’écrit, la parole fait un retour remarqué, s’imposant de nouveau dans tous les espaces de communication.

Dans Retour à la parole, Julien Barret retrace avec clarté et passion l’histoire de la rhétorique, en explorant ses métamorphoses à travers les siècles. Il montre comment l’art oratoire, inspiré entre autres des concours d’éloquence des écoles de magistrature, est devenu un outil concret et omniprésent dans notre quotidien — au travail, dans la sphère privée, comme dans l’espace public.

Cet essai éclairant redonne à la rhétorique toute sa modernité : non plus réservée aux philosophes ou aux politiciens, elle s’affirme aujourd’hui comme une véritable ressource d’affirmation de soi.

Florilège de l'intraduisible : ces mots venus d'ailleurs pour célébrer la vie et ses petits plaisirs

Grammaire de Port-Royal

C'est que ce petit livre, très modeste dans sa forme, pourrait bien changer votre regard sur tout ce qu'on vous a enseigné et, qui sait, vous donner en prime le goût des langues. Et si tout ça était plus logique qu'on ne croit ?

Claude Lancelot, linguiste émérite, auteur de nombreux manuels de référence pour diverses langues d'Europe, rencontre Antoine Arnauld, philosophe de grande renommée et futur co-auteur de la célèbre Logique de Port-Royal. L'un dispose de connaissances très étendues que l'autre est capable d'analyser en profondeur. Ensemble, ils vont proposer une grammaire d'un nouveau genre. Au lieu d'enregistrer mécaniquement un ensemble de règles syntaxiques plus ou moins obscures, ils vont mettre à nu l'ossature logique qui structure toutes les langues.

Lancelot va comparer les différentes langues d'Europe pour révéler leur structure commune. Il va partir des langues les plus « sophistiquées », que sont le grec et le latin, pour retrouver les règles générales qui gouvernent les langues « vulgaires ». Ainsi les cas latins, par exemple, sont-ils toujours présents en français, dans nos articles ou dans l'ordre des mots que nous utilisons.

Arnauld, pour sa part, va analyser les différentes parties du langage pour en dégager le sens profond. Avec lui, le nom devient une « substance », l'adjectif un « accident », et le verbe (qui ne désigne ni une action ni un état), devient tout simplement ce qui permet d'affirmer quelque chose, c'est-à-dire de poser un jugement.

De la même manière que Descartes, installé douillettement au coin du feu, s'employait à démolir l'univers par la seule force de sa pensée, pour le reconstruire mentalement, morceau par morceau, suivant un plan bien ordonné, Lancelot et Arnauld s'évertuent à mettre les langues en pièces. En décortiquant les phrases, en disloquant les mots, ils réorganisent les différentes parties du langage et mettent de l'ordre dans la pensée elle-même.

L’ouvrage devint rapidement une référence et marqua une étape majeure dans l’histoire de la linguistique en révolutionnant notre manière de concevoir le langage. Noam Chomsky, en bon cartésien, ne s'y trompa pas en rendant hommage à ses illustres prédécesseurs.

Réconciliez-vous avec l'anglais

Pour tous ceux qui n'ont plus pratiqué la langue de Shakespeare depuis le lycée, qui arrivent plus ou moins à la comprendre mais se retrouvent vite bloqués à l'oral, voici une solution toute trouvée pour vous remettre dans le bain. La youtubeuse Léa English propose ici un programme de trente leçons, d'environ 15 minutes par jour, pour réviser les notions les plus utiles.

"I have to" or "I must" ? "I went to" or "I have been" ? "To be" or "not to be" ? Ces questions vous taraudent plus que de raison et il est temps que ça change.

Au début de chaque leçon, une courte scène de dialogue, que vous pourrez écouter grâce à un QR code, vous fera découvrir du vocabulaire et des expressions couramment utilisées. Quelques exercices vous attendent ensuite pour revoir un point de grammaire, éviter une erreur courante ou lever un doute sur une formulation épineuse. Toutes les quatre leçons, deux séances de révision vous permettront de consolider vos acquis jusqu'au petit test final.

Une manière agréable, ludique et motivante de progresser sans se forcer.

Start the lessons right now and you’ll become a natural in the blink of an eye !

Les hiéroglyphes de l'Egypte antique

Chaque page nous invite à découvrir comment ces signes ont servi à communiquer et à raconter des histoires, immortaliser des croyances et honorer les divinités. L’approche passionnée et accessible de l’auteur rend ce sujet captivant, même pour les novices, tout en séduisant les passionnés.

Un très bel objet, esthétiquement et intellectuellement, idéal pour quiconque s’intéresse à l’histoire de l’Égypte antique ou souhaite se laisser émerveiller par la richesse de son patrimoine culturel. Un ouvrage à savourer et à lire encore et encore.

De Saussure - Le Motif dans le tapis

Publié en 1916, trois ans après la mort de Ferdinand de Saussure, d’après les notes de cours prises par ses élèves, il offre une excellente introduction aux sciences du langage, en définissant, de manière claire et rigoureuse, les principes fondamentaux de la linguistique.

Lorsqu’on met à plat les propositions essentielles de Saussure, elles semblent aller de soi :

- L’arbitraire du signe (ce n’est pas parce que l’orange est “orange” qu’on l’appelle “orange”, c’est l’inverse) ;

- l'interdépendance des mots (il n’y aurait rien de “cru” s’il n’y avait rien de “cuit”) ;

- la distinction entre une langue et son usage (vous n'irez jamais voir un "pestacle", même si votre enfant vous le demande).

Tandis que les grammairiens du XIXe siècle tentaient de retracer la généalogie des langues à partir d’une langue-mère - fantasmée comme un modèle de construction et de raffinement -, en isolant des éléments de grammaire et en retraçant leurs altérations au cours des âges, Saussure est parti d’un postulat radicalement nouveau : chaque langue contient en elle-même sa propre valeur et sa propre justification. Il n’existe pas, en dehors d’elle, une langue idéale, ou un ensemble de catégories mentales à partir desquelles il faudrait l’étudier. C’est en observant le jeu de chacun de ses éléments en interaction que l’on peut et doit espérer la comprendre.

« (...) de même qu’une tapisserie est une œuvre d’art produite par l’opposition visuelle entre des fils de couleurs diverses ; (...) ce qui importe pour l’analyse, c’est le jeu de ces oppositions, non les procédés par lesquels les couleurs ont été obtenues. »*

La portée de cette trouvaille ne doit pas être sous-estimée. Chaque définition posée permet de délimiter de manière très précise le champ d'action de la linguistique, et surtout de la dégager d'autres disciplines comme l'histoire, la psychologie ou la physiologie. À la manière du "signe" dans la théorie de Saussure, son Cours se définit par ce qu'il n'est pas. C'est en cernant son objet hors de toute référence extérieure qu'il donne à sa discipline sa pleine autonomie et sa valeur propre.

Un fait social peut ainsi être étudié en soi, selon ses règles internes, sa structure abstraite. La leçon sera retenue par Lévi-Strauss pour l'anthropologie, Lacan pour la psychanalyse, et par l'ensemble des sciences humaines en général.

*Cette métaphore est utilisée par Saussure en un sens très restreint pour sortir l'étude de la langue de la phonétique et des lois de la physiologie. Pour illustrer sa conception de la langue comme un système de signes solidaires entre eux, il utilise plus volontiers l’image d’une partie d’échec, où chaque pièce n’a de valeur qu’en fonction de sa position par rapport aux autres sur le plateau.

Voyage au pays de la grammaire

On entre dans ce petit univers comme dans un cabinet de curiosité, pour y dénicher des perles rares et irrégulières, des fragments hétéroclites de cultures oubliées, qui laissent entrevoir de véritables trésors de civilisation tout en préservant leurs charmes et leurs mystères (un peu à la manière de la nouvelle Tlön, Uqbar, Orbis Tertius de Borges).

Vous y découvrirez des mots comme tuktusiuqatiqarumalauqpuq*, tenterez d’imaginer les nuances imperceptibles des 117 consonnes du !xoon, et délaisserez un temps les adjectifs pour privilégier les « impressifs », qui vous permettront de distinguer des phrases comme « il sauta hop » et « il sauta plouf » (ce qui n’a rien à voir).

Aux règles figées des grammaires académiques, aux théories savantes qui prétendent enclore la totalité des langues existantes dans une structure définitive, Jean-Pierre Minaudier préfère « la diversité radicale, la poétique et la féconde anarchie des langues réelles ». Car chacune d’elles, à travers ses métaphores, ses associations d’idées et ses détours alambiqués, façonne une manière de penser singulière, suggère une vision du monde originale, qui nous rend en quelque sorte « poètes malgré nous ».

La Poésie du gérondif n’est ni une leçon rébarbative, ni un divertissement futile, mais une véritable initiation à la beauté et la variété des horizons que nous ouvre le langage.

Chomsky contre Piaget : deux théories pour une science de l'Homme

D’un côté, Noam Chomsky, le plus grand linguiste de sa génération. De l’autre, Jean Piaget, expert incontournable de la psychologie du développement.

De leur opposition, à l'occasion d'une rencontre organisée en 1975, à l'abbaye de Royaumont, va naître un débat vif et particulièrement riche, qui féconde encore la recherche actuelle.

L’un propose une « grammaire générative » ; l’autre une « épistémologie génétique ». Toute la différence se trouve dans le suffixe. Et c’est une différence radicale et profonde. Chomsky estime en effet qu’une grammaire innée, inscrite dès la naissance dans notre esprit, permet de « générer » toutes nos activités langagières. Piaget, quant à lui, considère que la logique est « générée » au cours de notre développement, grâce à nos interactions avec l’environnement.

Deux disciplines différentes, qui apportent des explications totalement opposées à une seule et même question : d’où vient la connaissance ? Ou plus exactement : d’où viennent les structures mentales, universelles, qui encadrent notre expérience du monde et orientent nos apprentissages ? Sont-elles ancrées dans notre esprit dès l’origine, comme un programme informatique, qui déterminerait toute notre activité mentale ? ou sont-elles construites, progressivement, en suivant un processus de complexification imposé par le jeu même de nos échanges avec l’environnement.

Le débat, qui se déroule sur quatre jours, mobilise de nombreux chercheurs, issus de disciplines connexes comme la biologie, les neurosciences et la philosophie, et représentées par certains des plus illustres penseurs (Jean-Pierre Changeux, Gregory Bateson, Jerry Fodor, Hilary Putnam, …). Il s’y noue une discussion serrée qui plonge au cœur des présupposés de ces deux grands courants de pensée.

Avec ce livre, Massimo Piatelli-Palmarini ne se contente pas de compiler leurs échanges. Il en éclaire le sens tout du long, en analysant les arguments avancés et en les commentant d'après les principes épistémologiques de Lakatos et de Holton, pour nous donner, en plus du compte rendu de ce débat crucial, une leçon magistrale de philosophie des sciences.

La langue géniale

Nous connaissons les Grecs, nous habitons leur architecture, nous pensons d’après leur philosophie, nous sentons avec leur poésie, mais nous ne les comprenons pas. Quelque part, entre la destruction du temple d'Éphèse et les derniers feux de l’Empire romain, le souffle de leur langue s’est perdu. Et avec elle, les manières de sentir, de penser et de vivre de ce peuple auquel nous devons tant.

« Ignorants que nous sommes, nous resterons toujours les derniers de la classe, puisque que nous ne savons pas quel était le son des mots grecs, ni où précisément nous devons rire. » (Virginia Woolf)

C'est en étudiant leur langue si particulière que l'on peut espérer approcher un peu des subtilités de cette culture si familière et pourtant si étrange. À travers les méandres du grec ancien, vous plongerez en effet dans une pensée qui ignore le temps pour se concentrer sur la manière dont se déroule l’action, qui conçoit le “duel” ou le couple comme un nombre à part, qui exprime le désir avec un mode propre, dans une langue qui se chante en modulant son rythme et sa tonalité.

Que vous soyez un parfait néophyte, ou un vétéran du grec, usé par de longues heures passées sur les bancs de l’école à réciter tout un chapelet de déclinaisons fastidieuses, vous vous émerveillerez avec l’autrice des trésors cachés de cette langue exceptionnelle.

Je parle espagnol avec Paloma

Vous vous baladez dans les vastes plaines rocailleuses de l’Andalousie quand un vieux fermier vous fait un signe de la main :

« ¡ Cuidado ! Bandoleros están derramando la sangre de los turistas por aquí. »

Si vous pensez qu’on vous invite à boire une sangria sous des banderoles, vous feriez peut-être mieux de réviser votre espagnol.

Pas de panique ! Voici le livre qui va vous sauver.

Vocabulaire, grammaire, conjugaison, vous retrouverez ici toutes les règles essentielles pour maîtriser l’espagnol, agrémenté de quelques exercices pour évaluer votre niveau et votre progression.

Plutôt qu’un manuel découpé en leçons, la collection prend le parti de proposer un ouvrage très général et facile à consulter pour retrouver rapidement toutes les notions dont vous avez besoin ou vous donner envie de le parcourir au hasard.

Quel que soit votre niveau, vous y puiserez forcément de quoi vous améliorer.

¿ Listo ? ¡ Adelante !

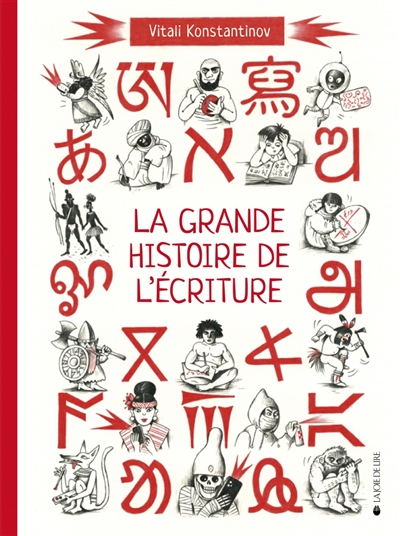

La Grande Histoire de l’Écriture : de l’écriture cunéiforme aux émojis.

Dictionnaire amoureux de la traduction

En baguenaudant d’une lettre à l’autre, au gré de ses envies et de ses influences, elle nous entraîne à la rencontre de ces intermédiaires méconnus par lesquels nous découvrons toutes les grandes œuvres étrangères. Passeur de textes, le traducteur est lui-même traversé par les œuvres, les identités et les cultures qu’il transmet, avec un émerveillement toujours renouvelé.

Vous y entendrez sonner un monologue de Juliette attendant son Roméo sous la voûte étoilée d’un théâtre élisabéthain, découvrirez les étrangetés grammaticales de l’hébreux biblique avec quelques vers de l’Ecclésiaste. Mais vous aurez aussi l’occasion de ruiner les meilleurs tubes des Rolling Stones grâce aux “craductions” délirantes des Rolling Bidochons, et vous apprendrez avec soulagement qu’il est désormais possible de lire Moby Dick dans une version intégralement traduite en émojis.

Prenez vos bottes de sept lieux et partez pour un tour d’horizon de la traduction en 26 étapes toutes plus pittoresques les unes que les autres.

La langue anglaise n'existe pas

Un succès à mettre au crédit… du français !

Avec un parti-pris évident et une mauvaise foi assumée, Bernard Cerquiglini renverse le rapport de force en montrant comment la domination de l’anglais témoigne en réalité de la vitalité du français.

Non seulement une grande partie du vocabulaire anglais est, de manière transparente, emprunté au français, mais même les anglicismes, qui abondent aujourd’hui dans notre langage courant sont, dans une large mesure, issus de l’ancien français et ne font donc que revenir, après avoir voyagé à travers les siècles et les continents, dans leur patrie d’origine.

Mieux encore, c’est à l’Angleterre que nous devons la majorité de notre littérature du XIIe siècle ainsi que nos premiers traités de grammaire, ce qui, selon la thèse (im)pertinente de notre éminent linguiste, fait de la Grande Bretagne le premier territoire de la Francophonie.

Véritable « musée lexical du français », l’étude de l’anglais nous renseigne sur nos propres origines et nous ouvre une nouvelle fenêtre sur la richesse de notre langue.

Une plongée hors du commun et pour le moins facétieuse à la découverte de ce « français insulaire » qui s’est propagé dans le monde entier.

Le langage de l’amour

Julie Neveux, linguiste établie, propose dans cet essai captivant ses propres “fragments d’un discours amoureux”, qu’elle recentre autour d’une relation de couple, du fameux « coup de foudre » au redoutable « il faut qu’on parle », du « je t’aimerais toujours » au « j’étouffe ».

Mêlant roman et essai, notre Shakespeare française crée son Roméo et sa Juliette, cobayes de son analyse du langage amoureux, qu’elle réinvente au XXIème siècle. Elle expose à travers ses protagonistes les quatre phases d’une histoire d’amour, de ce qu’elle nomme l’amour fusion et passionnel, jusqu’à son déclin, l’amour figé, et à quel point ces mots d’amour / anti-amour construisent nos histoires, pour le meilleur et pour le pire.

Ponctué de références littéraires, cinématographiques et musicales amusantes, ce livre nous fait prendre du recul sur l’effet que peuvent avoir même les plus beaux des mots au sein de nos relations amoureuses et l’impact plein de sens qu’il en découle.