Il écrivait depuis l'un de ces territoires qui, bien qu'ils soient aujourd'hui quadrillés par à peu près tout ce qui porte plume en ce pays, nous restent – de fait - inconnus. La mémoire. Claude Simon, qui vient de mourir à 91 ans, a passé sa vie à revisiter le monde qu'il traversait.

En allers et retours constants d'un livre à l'autre, en dialogues littéraires à travers les âges, interrogeant sa généalogie comme sa propre mémoire du monde, il a construit de son temps une image aussi juste que chaotique, son image.

Entré en littérature en 1945 avec Le Tricheur (écrit en 1941), Claude Simon mettra douze ans et quatre livres à prendre « les mesures de sa table d'écrivain » (Patrick Longuet). Ces textes, interdits de réédition par leur auteur, laissent pourtant paraître, déjà, ce qui fera la matière – et un peu de la manière – future de l'écrivain. C'est donc avec Le Vent que se dessine la manière simonienne telle qu'elle va ensuite demeurer et se développer. En tableaux successifs, le récit écarté au profit de la restitution de personnages et d'actions qui semblent être d'une durée « commencé avant eux et qui durera après : le vent. » (P.L.).

La style et l'art de Claude Simon vont aller en s'amplifiant. Intégrant au « récit » initial d'autres actions en des temps différents. Le récit est de plus en plus oublié au profit de l'évocation grâce à des « déclencheurs » : un objet, un tableau, une phrase entendue.

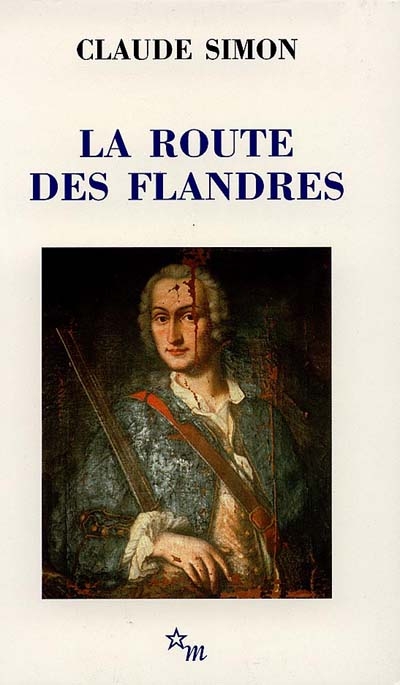

Cette phase s'achève avec La Bataille de Pharsale publié en 1969. C'est au cours de cette période que Claude Simon va produire son ouvrage essentiel, celui qui résume et oriente son œuvre. La route des Flandres, publié en 1960, est le récit éclaté d'un instant capital de la biographie de son auteur, sa fuite à cheval, coincé entre l'avant-garde allemande et le « gros » des troupes, lors de la débâcle des armées françaises en mai et juin 1940, puis sa captivité et son évasion. Comment, au vu des descriptions, oublier qu'avant d'être écrivain, Claude Simon fut peintre (élève d'André Lhôte) ? Sa manière de décrire scènes, gens et bêtes, le rapproche d'un certain primitivisme, un peu sauvage et sombre, loin des élégances de son maître : la mort de son père au front en 1914, celle de sa mère onze ans plus tard, la guerre d'Espagne ,ont ôté tout angélisme à ce perpignanais, parisien d'adoption. Ce récit de La route des Flandres sera donc au cœur de son œuvre à venir. Commenté, recouvert, nié, creusé, décrit, expliqué, de livres en livres. Car c'est dans l'autobiographie - au sens le plus large que l'on puisse concevoir puisque l'histoire de Claude Simon englobe celle de ses ancêtres, des temps qui les ont vu vivre aussi bien que celle des lieux – que s'ancre l'œuvre simonienne. Cela nous vaudra d'ailleurs le récit savoureux d'un « procès en sorcellerie » lors d'un colloque sur le Nouveau Roman, d'aucuns lui reprochant alors le recours au « référent » (cf. Le Jardin des plantes ).

La réputation d'illisibilité de Claude Simon tient peut-être aux trois romans qu'il publie de 1971 à 1975. Les Corps conducteurs, Triptyque et Leçon de choses explorent la veine la plus expérimentale des tentatives de récit. Convoquant peinture, physique et théorie, il découvre, dans cette période laboratoire, une liberté de regard (...), où les affaires de hommes prennent un autre sens. (P.L.)

Après un silence de cinq ans paraissent Les Géorgiques, qui lui amènent la consécration critique. Le cœur du roman est la guerre et ceux qui la font. Il convoque pour cela un ancêtre général des armées napoléoniennes, George Orwell (O) et l'auteur lui-même. Entre pessimisme ontologique classique et révolte moderne, l'ouvrage tend à décrire les liens qui dans la guerre nouent les hommes et l'Histoire. Les Géorgiques marquent le retour de Claude Simon à une narration plus mobile et liée à la temporalité. L'Accacia, Le Jardin des plantes et Le Tramway vont clore cette œuvre romanesque désormais achevée (Claude Simon travaillait à une nouvelle œuvre qui restera sans doute inédite) de la plus belle manière car il s'agit là de ses plus beaux livres. Trois retours sur le monde et ses hommes au travers encore d'instants vécus et revus à de multiples prismes, de l'œil de l'enfant à celui d'un vieillard hospitalisé. L'homme et son monde sont irréconciliables et pourtant si étroitement liés. Dire ce lien est impossible, le décrire est la tâche de l'écrivain, celle en tout cas que Claude Simon s'était fixée. Il y est presque parvenu.

Sources :

Lucien Dällenbach, Claude Simon, Seuil, Les

Contemporains (épuisé, hélas)

Patrick Longuet, Claude Simon : "Et je pouvais voir" sur le site Web de

l'ADPF

François Bon, Claude Simon : hommage, Corbières Matin n°38 et

ici