Chargement...

Chargement...

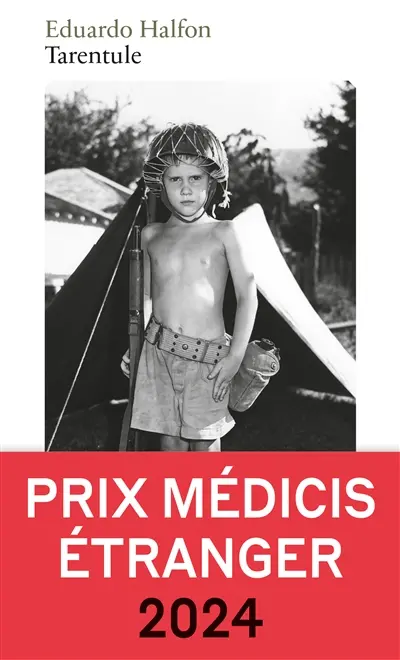

Eduardo Halfon - Tarentule

De la violence didactique dans un camp de jeunesse à l'héritage d'Auschwitz, Eduardo Halfon explore le pouvoir de la fiction pour exhumer et transformer les souvenirs les plus traumatisants.

Publié le 24/11/2025

A l'occasion de l'édition 2025 du Festival "Lettres du Monde", Eduardo Halfon vous présente son ouvrage "Tarentule" aux éditions La Table ronde. Entretien avec Sylvie Hazebroucq.

L'entretien s'ouvre sur la lecture des premières lignes de Tarentule par Eduardo Halfon, introduisant la scène traumatisante qui est au cœur du roman : l'expérience d'un camp de jeunesse juif au Guatemala, où le narrateur, âgé de 13 ans, et son frère sont confrontés à une reconstitution violente de la persécution nazie par leurs moniteurs. L'auteur, ingénieur de formation, insiste sur la nature fictionnelle de ses livres, même s'ils partent d'un point autobiographique très intime ou d'une image obsédante, qui est vite "lâchée" pour laisser place à la fiction. Ce souvenir est resté longtemps dans un "coffre-fort" (bóveda) mental et n'en est sorti qu'une fois l'auteur à Berlin, où il a pu le travailler. Il concerne un épisode survenu après son retour au Guatemala, trois ans après que sa famille ait fui la guerre civile. L'image de Samuel Bloom, l'instructeur, arborant une croix gammée, est la photographie de départ, car l'écriture de l'auteur est profondément visuelle.

Eduardo Halfon décrit son processus créatif en deux étapes : une phase intuitive (écriture de fragments sans planification, comme "dans l'obscurité") et une phase de l'ingénieur (assemblage de cette mosaïque fragmentaire en un récit non linéaire). Le narrateur de Tarentule, nommé également Eduardo Halfon, n'est pas l'auteur mais un double plus indiscret, toujours perdu et représentant la part que l'auteur ne contrôle pas. Une question majeure du roman est la transmission de l'histoire et de la violence aux enfants, symbolisée par la nécessité, pour le narrateur, de retrouver le moniteur Samuel Bloom à Berlin pour lui demander des explications sur sa méthode. L'auteur voit l'écriture comme un lieu de protection et le seul endroit où il peut dire des choses qu'il ne dit pas dans la vie, en utilisant la métaphore, et comme une façon de gérer une profonde tristesse (il avoue ne pas savoir pleurer dans la vie). Il partage l'histoire de son grand-père, survivant des camps, qui lui a transmis son héritage (son histoire), ce qui a sans doute fait de lui un écrivain. L'écriture est un acte qui réveille le coffre-fort de la mémoire, un processus douloureux, mais nécessaire pour que l'histoire reste et pour chercher une "vérité de l'extase" émotionnelle avec ses mots.

Eduardo Halfon décrit son processus créatif en deux étapes : une phase intuitive (écriture de fragments sans planification, comme "dans l'obscurité") et une phase de l'ingénieur (assemblage de cette mosaïque fragmentaire en un récit non linéaire). Le narrateur de Tarentule, nommé également Eduardo Halfon, n'est pas l'auteur mais un double plus indiscret, toujours perdu et représentant la part que l'auteur ne contrôle pas. Une question majeure du roman est la transmission de l'histoire et de la violence aux enfants, symbolisée par la nécessité, pour le narrateur, de retrouver le moniteur Samuel Bloom à Berlin pour lui demander des explications sur sa méthode. L'auteur voit l'écriture comme un lieu de protection et le seul endroit où il peut dire des choses qu'il ne dit pas dans la vie, en utilisant la métaphore, et comme une façon de gérer une profonde tristesse (il avoue ne pas savoir pleurer dans la vie). Il partage l'histoire de son grand-père, survivant des camps, qui lui a transmis son héritage (son histoire), ce qui a sans doute fait de lui un écrivain. L'écriture est un acte qui réveille le coffre-fort de la mémoire, un processus douloureux, mais nécessaire pour que l'histoire reste et pour chercher une "vérité de l'extase" émotionnelle avec ses mots.

Bibliographie