Chargement...

Chargement...

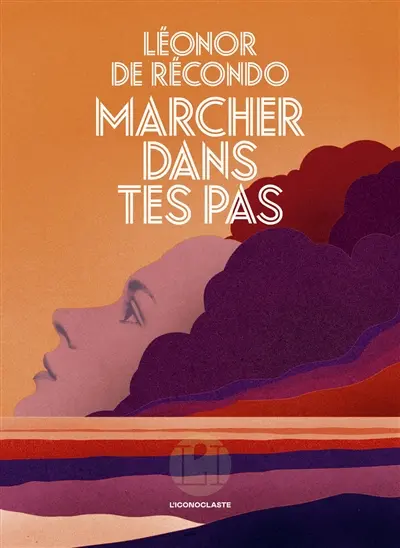

Léonor de Récondo - Marcher dans tes pas

Une quête intime et politique, où l'écriture devient une arme face à l'histoire.

Publié le 11/08/2025

Léonor de Récondo vous présente son ouvrage "Marcher dans tes pas". Parution le 21 août 2025 aux éditions Iconoclaste. Rentrée littéraire automne 2025.

"Marcher dans tes pas" prend sa source dans un événement très concret : la promulgation, en 2022, d'une loi espagnole permettant aux descendants de républicains exilés de récupérer leur nationalité. L'auteure, dont la famille paternelle a été déchue de sa nationalité espagnole en traversant la frontière en 1936, a entrepris les démarches pour obtenir ce droit. Face à la demande d'un justificatif d'exil – un document impossible à fournir pour des réfugiés fuyant la guerre civile – une profonde révolte est née. Ce sentiment d'une humiliation qui perdure a transformé l'écriture en une arme de vérité et de mémoire, seule capable de raconter une histoire que l'administration refuse de reconnaître.

Le roman est une adresse directe à la grand-mère de l'auteure, Enriqueta, figure centrale de l'exil familial. C'est elle qui, avec ses parents, ses frères (impliqués dans le mouvement de l'autonomie basque) et ses enfants, dont le père de Léonor de Récondo, a traversé ce pont le 18 août 1936, au début de la guerre civile. Le livre mêle le récit de cette quête administrative personnelle (qui a finalement abouti à l'obtention du passeport espagnol), l'hommage à la grand-mère, et une dimension poétique forte. Léonor de Récondo explore comment nous sommes "peuplés de fantômes", habités par nos morts et notre histoire, et comment l'écriture permet de rendre visibles ces figures du passé, les faisant revivre à travers une fiction qui, paradoxalement, accède à une vérité profonde.

La poésie est l'essence même de ce texte, son "cœur vibrant". Elle permet d'instaurer un dialogue intime avec la grand-mère ("je suis toi, tu es moi et nous allons ensemble") et de porter la voix des femmes combattantes invisibilisées dans les conflits. Au-delà du récit familial et historique, le roman résonne puissamment avec l'actualité mondiale. L'auteure souligne la répétition quotidienne de l'exil forcé pour des raisons politiques, rappelant que l'histoire de sa famille peut arriver à n'importe qui, n'importe quand.

Léonor de Récondo affirme l'engagement politique de la littérature et de la poésie. Le roman est un acte de vigie, un rappel puissant des dangers de la haine de l'autre, du repli sur soi et du complotisme. Il martèle un "souvenons-nous" urgent, non pas d'une histoire lointaine et territoriale, mais d'une réalité universelle : celle où l'on peut être déchu de sa nationalité, voir sa maison bombardée et tout perdre. L'écriture devient un devoir, une manière de témoigner de ce que le monde a été, de ce qu'il est, et de ce qu'il pourrait redevenir, en incarnant une histoire qui nous touche toutes et tous.

Le roman est une adresse directe à la grand-mère de l'auteure, Enriqueta, figure centrale de l'exil familial. C'est elle qui, avec ses parents, ses frères (impliqués dans le mouvement de l'autonomie basque) et ses enfants, dont le père de Léonor de Récondo, a traversé ce pont le 18 août 1936, au début de la guerre civile. Le livre mêle le récit de cette quête administrative personnelle (qui a finalement abouti à l'obtention du passeport espagnol), l'hommage à la grand-mère, et une dimension poétique forte. Léonor de Récondo explore comment nous sommes "peuplés de fantômes", habités par nos morts et notre histoire, et comment l'écriture permet de rendre visibles ces figures du passé, les faisant revivre à travers une fiction qui, paradoxalement, accède à une vérité profonde.

La poésie est l'essence même de ce texte, son "cœur vibrant". Elle permet d'instaurer un dialogue intime avec la grand-mère ("je suis toi, tu es moi et nous allons ensemble") et de porter la voix des femmes combattantes invisibilisées dans les conflits. Au-delà du récit familial et historique, le roman résonne puissamment avec l'actualité mondiale. L'auteure souligne la répétition quotidienne de l'exil forcé pour des raisons politiques, rappelant que l'histoire de sa famille peut arriver à n'importe qui, n'importe quand.

Léonor de Récondo affirme l'engagement politique de la littérature et de la poésie. Le roman est un acte de vigie, un rappel puissant des dangers de la haine de l'autre, du repli sur soi et du complotisme. Il martèle un "souvenons-nous" urgent, non pas d'une histoire lointaine et territoriale, mais d'une réalité universelle : celle où l'on peut être déchu de sa nationalité, voir sa maison bombardée et tout perdre. L'écriture devient un devoir, une manière de témoigner de ce que le monde a été, de ce qu'il est, et de ce qu'il pourrait redevenir, en incarnant une histoire qui nous touche toutes et tous.

Bibliographie

Pour en savoir plus

Léonor de Récondo - Amours

À l'occasion de la 12e édition de Lire en Poche à Gradignan, retour sur la lecture musicale de Lé...

Léonor De Récondo, "Point Cardinal" aux éditions Sabine W...

Rencontre du 13 septembre 2017 à la Station Ausone

Léonor de Récondo - Point Cardinal

Léonor de Récondo vous présente son ouvrage "Point Cardinal" aux éditions Sabine Wespieser. Rentr...

Léonor de Récondo - Manifesto

Rencontre avec Léonor de Récondo, qui vous présente son ouvrage "Manifesto" au éditions Sabine We...

Léonor de Récondo "Manifesto", éd. Sabine Wespieser

Renontre du 5 mars 2019 à Station Ausone.

Trois ans après le décès de son père, Félix de Récondo, un artiste dont la jeunesse fut marquée p...

Léonor de Récondo - Manifesto

Léonor de Récondo vous présente son ouvrage " Manifesto" aux éditions Sabine Wespieser.

Rencontre avec Léonor de Récondo

Rencontre du mardi 28 janvier 2020 à Station Ausone avec Léonor de Récondo autour de son nouveau ...

Léonor de Récondo - La leçon de ténèbres

Léonor de Récondo vous présente son ouvrage "La leçon de ténèbres" aux Editions Stock. Rentrée li...

Léonor de Récondo - Revenir à toi

Léonor de Récondo vous présente son ouvrage "Revenir à toi"