Chargement...

Chargement...

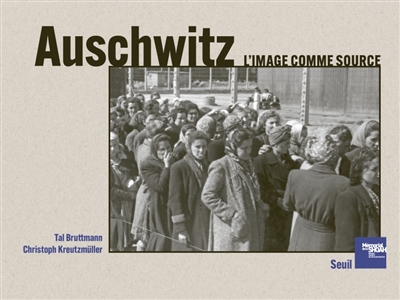

Tal Bruttmann - Auschwitz : l'image comme source

L'histoire visuelle de la Shoah.

Publié le 01/10/2025

Tal Bruttmann vous présente son ouvrage "Auschwitz : l'image comme source" aux éditions Seuil Mémorial de la Shoah. Entretien avec Nicolas Patin.

Le livre de Tal Bruttmann et Christophe Kucklick déconstruit le célèbre "album de Lili Jacob", un recueil de 197 photographies prises à Auschwitz par deux SS en 1944. L'historien explique que ces images, souvent utilisées comme simples illustrations, sont en réalité des sources historiques fondamentales et biaisées, ayant servi à un rapport d'activité nazi. L'album est une copie privée, un "trophée" du chef du laboratoire photo du camp, commandité pour démontrer le succès de l'opération de déportation des Juifs de Hongrie.

En analysant ces photos, l'ouvrage révèle la propagande nazie. Les images sont pensées pour montrer la "maestria" de la SS et la passivité supposée des victimes. Les violences sont absentes, et des scènes de "pique-nique" sont mises en scène à quelques mètres des chambres à gaz, dans le but de rabaisser les victimes et de conforter le mythe du Juif se laissant mener "comme un mouton à l'abattoir".

L'historien met également en lumière l'importance de la matérialité de l'album et des photos pour comprendre le contexte de production. Elles ne sont pas un simple reportage, mais un document officiel destiné à la hiérarchie nazie. L'analyse des détails visuels, comme la présence d'ouvriers de l'entreprise allemande Rean près des convois, permet de comprendre qu'Auschwitz n'était pas un isolat, mais un lieu ouvert et connu de nombreux civils.

L'ouvrage s'intéresse aussi au regard des victimes, à travers des gestes de défi comme le fait de "tirer la langue" au photographe, un geste de résistance non virile qui a souvent échappé aux analyses. Cette archéologie des images permet de replacer les faits dans une perspective historique globale et de remettre en question notre propre manière de voir et de comprendre les photographies. L'auteur souligne l'importance de ne pas se contenter de ce que l'on voit, mais d'interroger la nature, l'intention et le contexte de chaque document photographique.

En analysant ces photos, l'ouvrage révèle la propagande nazie. Les images sont pensées pour montrer la "maestria" de la SS et la passivité supposée des victimes. Les violences sont absentes, et des scènes de "pique-nique" sont mises en scène à quelques mètres des chambres à gaz, dans le but de rabaisser les victimes et de conforter le mythe du Juif se laissant mener "comme un mouton à l'abattoir".

L'historien met également en lumière l'importance de la matérialité de l'album et des photos pour comprendre le contexte de production. Elles ne sont pas un simple reportage, mais un document officiel destiné à la hiérarchie nazie. L'analyse des détails visuels, comme la présence d'ouvriers de l'entreprise allemande Rean près des convois, permet de comprendre qu'Auschwitz n'était pas un isolat, mais un lieu ouvert et connu de nombreux civils.

L'ouvrage s'intéresse aussi au regard des victimes, à travers des gestes de défi comme le fait de "tirer la langue" au photographe, un geste de résistance non virile qui a souvent échappé aux analyses. Cette archéologie des images permet de replacer les faits dans une perspective historique globale et de remettre en question notre propre manière de voir et de comprendre les photographies. L'auteur souligne l'importance de ne pas se contenter de ce que l'on voit, mais d'interroger la nature, l'intention et le contexte de chaque document photographique.

Bibliographie