La New-wave of science-fiction, un changement de paradigme

Le début des années 1970 marque l'apothéose d'une grande transition culturelle amorcée dans les années 1960. Outre-Atlantique, la guerre au Vietnam s'éternise, et la première édition du festival de Woodstock en 1969 marque le basculement des mouvances beatnik et hippie dans le mainstream (certains parlent à l'époque de mort de la contre-culture). En France, les récentes échauffourées entre étudiants et policiers de mai 1968 se propagent au reste du continent, et la scène musicale anglaise ne tarde pas à accélérer les rythmes entraînants du ska et du rock-steady pour devenir plus agressifs. En réaction à l'ultra-conservatisme thatchérien, les anglais cassent les codes et prônent l'irrévérence. Pour ce que l'histoire appellera les punks, une chose est certaine : pas de futur.

Une affirmation ironiquement reprise par les auteurs de science-fiction anglophones. Inspirée par ces changements, on remarque sur la même période un glissement de la hard science-fiction des années 1950, plus proche de la science que de la fiction en imaginant le progrès de demain, vers la new wave of science-fiction (ou speculative fiction pour certains réfractaires). Plus expérimentale et littéraire, cette nouvelle écurie d'auteurs partage une vision plus amère du futur, et pour cause, la guerre est passée par là, la société de consommation prend au travers de la publicité le moindre temps de cerveau disponible, les lobbys et groupes financiers jouent des coudes dans une chasse incessante à l'influence, et quelques restes maccarthystes viennent alimenter les tensions entre blocs Est et Ouest, déjà trop occupés dans une course à l'espace coûteuse autant humainement que financièrement.Genre pessimiste par excellence, la science-fiction, en représentant le futur, peint notre réel.

Dans ce contexte politique trouble, où les concepts de technologie, de progrès et de modernités semblent s'effacer, la réaction de cette nouvelle vague prend des airs de satire grotesque. Sans chef de file officiel, on remarque une cohésion générale à exacerber les aspects les plus aliénants de l'époque : dans Crash, J. G. Ballard met en scène l'attirance déviante d'un couple d'américains moyens pour les accidents de voitures, pointant du doigt l'invasion indiscrète de la technologie dans les foyers ; Ubik, chef-d'œuvre de Philip K. Dick, vient lui aussi questionner, quoique plus directement, la déshumanisation amenée par une volonté transhumaniste. Ces deux auteurs, bien qu'ils ne s'y apparentent pas complètement, vont verser le terreau fertile à un nouveau mouvement de la littérature d'anticipation. Plus désabusé, noir, social et irréverencieux, les bases du cyberpunk sont posées.

Cyberpunk, contre-culture et no-future

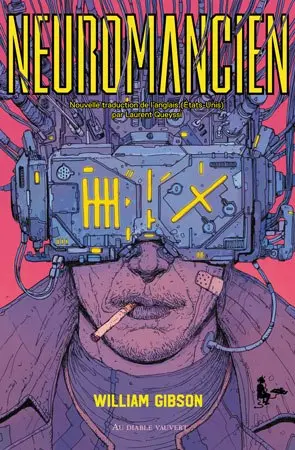

Si Ballard, K. Dick ou des auteurs comme Norman Spinrad ont ouvert la voie, la véritable paternité du mot et mouvement cyberpunk est conventionnellement attribué à William Gibson qui, dans son roman Le Neuromancien, vient définir plus précisément les thématiques de ce nouveau genre : méga-corporations parfois plus puissantes que des Etats ; transhumanisme banalisé, prônant la surperformance ; climat social perturbé par une lutte des classes toujours plus forte... Le cyberpunk se démarque par sa philosophie proche du no future britannique, et peint le monde comme déjà perdu, le joug du capitalisme rampant comme une fatalité. Si les auteurs viennent se démarquer du reste de la production science-fictionnelle par un traitement plus fataliste et désabusé, le cyberpunk invoque également une révolution esthétique : hybridation entre la dystopie bradburienne et le néo-noir américain, le cyberpunk laisse derrière lui les aventures spatiales de la dernière décennie (le premier cycle de Dune et donc le renouveau du space-opéra commence en 1965) pour ancrer ses intrigues au niveau de la rue. Héritant du polar et du roman noir son caractère éminemment social, les anti-héros cyberpunk, flics hardboiled, hackers ou simples paumés en quête de sens, sont confrontés à la criminalité, à une autorité policière et/ou étatique injuste et violente, et il n'est pas rare de voir ces personnages échouer dans un bar clandestin, un squat miteux. Dans les arrières salles de notre société, la marginalisation et l'underground deviennent les derniers seuls espaces où exercer un semblant de libre arbitre.

Dans son essence même, le cyberpunk porte dans son nom ses racines contre-culturelles. En opposition aux rues mal-famées, les élites sont montrées comme oisives, opulentes, depuis les derniers étages des gratte-ciels, ne foulant la rue qu'en dernier recours. Avec Le Neuromancien, William Gibson fixe donc les grandes lignes du mouvement, rapidement rejoint par de nombreux auteurs devenus cultes : Neal Stephenson et Le samouraï virtuel ; Maurice G. Dantec et Babylon Babies ; sans oublier Bruce Sterling et Les mailles du réseaux. L'époque inspire les auteurs, et les auteurs inspirent le cinéma, qui ne tarde pas à rejoindre le mouvement avec des films cultes comme Blade Runner ou Robocop aux Etats-Unis, ou l'excellent Tetsuo au Japon.

Parti aussi rapidement qu'il est venu, le cyberpunk est revenu plus fort que jamais, la vague de revival de années 1980 aidant : séries, films, et surtout jeux-vidéos, le regain d'intérêt semble cependant être principalement esthétique, ces oeuvres modernes laissant parfois l'aspect politique et social au deuxième plan. Un comble quand les travers des univers cyberpunk semblent déborder sur notre monde.

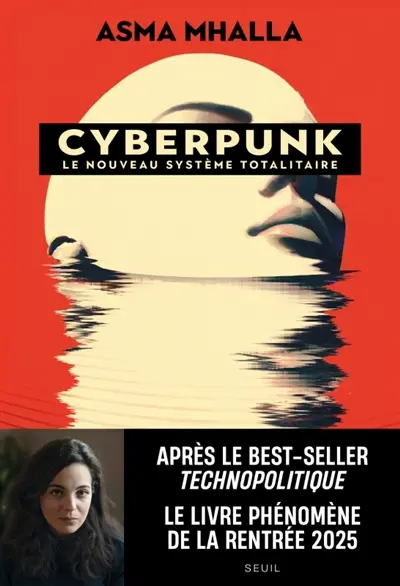

Asma Mhalla et Cyberpunk, le futur c'est maintenant ?

Ces débordements ne sont pas passés inaperçus auprès d'Asma Mhalla, autrice et politologue. Dans Technopolitique, son premier livre paru en février 2024, l'autrice aborde déjà les questions de cybersurveillance et l'impact de la technologie sur la démocratie (particulièrement aux Etats-Unis), mais aussi le sentiment de paranoïa ambiant amené par les nouveaux réseaux. Après ce premier succès évoquant déjà les thématiques propres à la littérature d'anticipation, Asma Mhalla poursuit les questionnements évoqués dans Technopolitique dans son deuxième livre, sobrement intitulé Cyberpunk, le nouveau système totalitaire. Ici, plus de doutes, le futur imaginé par William Gibson ou Philip K. Dick est bien route, s'il n'est pas déjà là. Entre les ingérences d'Etats oligarques, néo-libéralisme sauvage, course à la technologie et grand spectacle du fascisme, l'autrice fait ici la chronique d'un monde cynique et étouffant, et identifie très clairement les enjeux de demain.