en savoir plus

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).

Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.

Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.

Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...

Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.

Requiert un compte Mollat

Requiert un compte Mollat

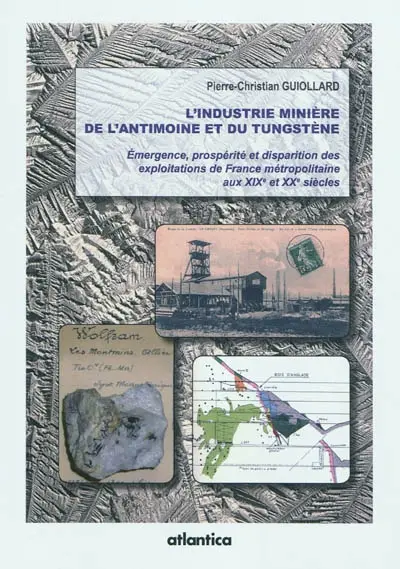

L'industrie minière de l'antimoine et du tungstène : émergence, prospérité et disparition des exploitations de France métropolitaine aux XIXe et XXe siècles : thèse soutenue le 11 décembre 2009

Auteur : Pierre-Christian Guiollard

en savoir plus

Résumé

Utilisé par les médecins, recherché par les artisans, l'extraction de l'antimoine, rudimentaire jusqu'au XVIIIe siècle devient industrielle au XIXe siècle. Son âge d'or prend fin à la veille de la Première Guerre mondiale qui voit l'arrivée d'un nouveau minerai, le tungstène. Malgré ses qualités, ce dernier ne rencontrera pas le même succès d'exploitation que l'antimoine. Analyse et explications. ©Electre 2026

Quatrième de couverture

Antimoine et tungstène, deux « petits métaux » d'alliage qui, chacun à des époques différentes, eurent une importance stratégique, liée à l'industrialisation et à l'armement. L'antimoine dont l'existence est connue depuis l'Antiquité, fut exploité en France depuis le XVIe siècle, mais c'est véritablement au cours des XIXe et XXe siècles qu'il fit l'objet d'une exploitation importante en de nombreux points du territoire français. Le tungstène est de découverte plus récente, même si ses principaux minerais, la wolframite et la scheelite, sont connus depuis longtemps des minéralogistes et des chimistes, ses applications industrielles datent seulement de la dernière décennie du XIXe siècle.

Une convergence entre la taille des gisements, les méthodes d'exploitation et de traitement, la structure des entreprises, et la consommation de ces deux métaux s'avère favorable à la prospérité des mines d'antimoine dans la période préindustrielle du XIXe puis, au XXe siècle, au développement des mines de la Lucette, de Rochetréjoux, des Montmins, de Salau et de la Favière.

La dispersion de petites sociétés minières, sur une multitude de gisements de taille modeste, est toutefois préjudiciable au développement et à la prospérité de districts pourtant riches comme ceux du Massif central, du Massif armoricain et des Pyrénées.

L'implication de l'État dans la recherche minière par l'intermédiaire du BRGM à partir des années 1960, puis par des mesures de soutien à la prospection privée, aboutit à la mise en évidence de nouveaux gisements de métaux non-ferreux dont plusieurs concernent le tungstène. En revanche, le prolongement de la recherche vers l'exploitation par l'État, à travers la société COFRAMINES, est moins favorable. L'insuffisance des capitaux engagés et la gestion administrative peu réactive, s'avèrent inadaptées au contexte versatile du marché de l'antimoine et du tungstène. Cette gestion étatique est aussi caractérisée par un manque d'ouverture vers des partenaires européens. La filière tungstène qui se veut absolument française ne survivra pas à cette erreur stratégique face à l'implacable concurrence chinoise.

Dans les années 1980 - 1990 les dernières tentatives réalisées dans le cadre de la stratégie « petite mine » connaissent quelques succès éphémères. Malgré des réserves de minerais de tungstène importantes reconnues sur le territoire français, cette nouvelle stratégie n'est pas suffisante pour relancer la dynamique minière. L'activité minière, dans son ensemble, se heurte aujourd'hui à de telles contraintes sociales, administratives et environnementales, que l'ouverture de nouvelles mines d'antimoine et de tungstène, demeure très improbable dans les conditions économiques et politiques actuelles.

Fiche Technique

Paru le : 30/11/2010

Thématique : Economie générale

Auteur(s) : Auteur : Pierre-Christian Guiollard

Éditeur(s) :

Atlantica

Collection(s) : Non précisé.

Série(s) : Non précisé.

ISBN : 978-2-7588-0373-7

EAN13 : 9782758803737

Reliure : Broché

Pages : 400

Hauteur: 24.0 cm / Largeur 17.0 cm

Épaisseur: 1.5 cm

Poids: 842 g