en savoir plus

Permet à tous ses détenteurs d'obtenir 5% de réduction sur tous les livres lors du retrait en magasin (réduction non cumulable avec les réductions de type étudiant).

Offre également un certain nombre d'avantages auprès de nos partenaires.

Avec les favoris, retrouvez dans un espace les sélections effectuées au fur et à mesure de vos navigations dans le site.

Constituez pour votre usage personnel vos listes de livres en prévisions d'achats futurs et votre sélection d'articles, dossiers, événements, vidéos ou podcasts préférés ou à découvrir plus tard...

Il suffit simplement de cliquer sur "Ajout Favori" sur chaque page qui vous intéresse pour les retrouver ensuite dans votre espace personnel.

Requiert un compte Mollat

Requiert un compte Mollat

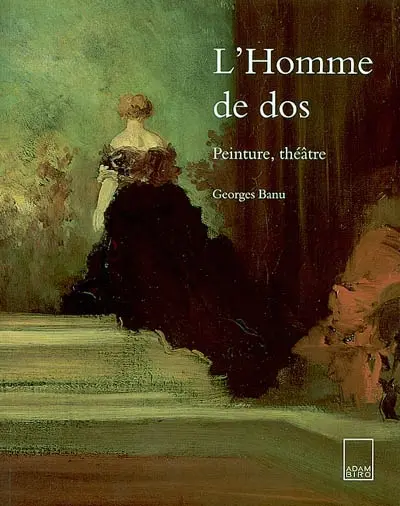

L'homme de dos : peinture, théâtre

Auteur : Georges Banu

en savoir plus

Résumé

Présente une étude du personnage vu de dos dans la peinture : celui qui quitte le monde, qui est indifférent, qui nie, qui est en attente ou qui se révolte... Tous les grands peintres ont étudié cette posture, de Piero della Francesca à Bacon, du théâtre du XVIIIe siècle à Tadeusz Kantor. G. Banu suit avec attention les mouvements et les déplacements de ces personnages peints et de ces acteurs. ©Electre 2026

Quatrième de couverture

Au XVe siècle, lorsque la peinture se dégage de la narration religieuse, apparaissent au second plan des tableaux des personnages vus de dos qui semblent mener une vie autonome. Ils appartiennent à une scène différente de celle du premier plan.

Sur les planches du théâtre forain au XVIIe siècle, tourner le dos est l'expression d'une gestuelle et d'un langage outrés qui troublent l'ordre établi.

Diderot, au XVIIIe siècle, révolutionne les conventions théâtrales lorsqu'il conseille à l'actrice Mlle Jodin d'enrichir son jeu en tournant le dos au public. Jusqu'alors, les règles de la bienséance exigeaient que l'acteur fît toujours face au spectateur.

Tourner le dos est considéré comme une position de révolte, comme s'absenter du monde ou s'y absorber, dénier l'autorité en place, s'isoler d'un groupe ou bien s'imposer par une expression physique très significative sans que le regard entre en jeu.

A travers l'histoire de la peinture et celle du théâtre - de Fra Angelico à Francis Bacon, du théâtre du XVIIIe siècle à Tadeusz Kantor ou Robert Wilson -, l'auteur, dans un texte érudit autant que vivant, suit avec attention tous les déplacements et les mouvements de ces personnages peints, de ces acteurs qui jouent sur une scène ; il s'interroge sur leurs motivations, reflets de celles de l'artiste et bien sûr de son époque, se fait l'interprète d'une partie des plus importantes de notre corps qui fut longtemps ignorée dans les représentations et reléguée à la symbolique du bas, du matériel, de l'envers, de la contradiction.

L'Homme de dos repose du regard. Aux yeux qui scrutent, aux visages qui appellent, aux prunelles qui interrogent, dans la lumière des musées ou dans l'obscurité des théâtres, succède le silence énigmatique du dos.

Aux regards se substitue une autre force d'attraction et, en dépit de l'isolement de l'acteur et du spectateur, le commerce de l'art subsiste. Seules les conditions de l'échange sont modifiées.

Le visage se lit comme une nouvelle, le dos comme un poème chiffré.

L'Homme de dos se repose de la vie. Homme du crépuscule, pas encore de la nuit.

Fiche Technique

Paru le : 25/10/2001

Thématique : Histoire de la peinture

Auteur(s) : Auteur : Georges Banu

Éditeur(s) :

A. Biro

Collection(s) : Non précisé.

Série(s) : Non précisé.

ISBN : Non précisé.

EAN13 : 9782876603240

Reliure : Broché

Pages : 159

Hauteur: 28.0 cm / Largeur 22.0 cm

Épaisseur: 1.5 cm

Poids: 910 g