elon

les époques, la notion de propreté est perçue tour à tour comme un vice ou une

vertu. Au cœur du débat, nous retrouvons un élément essentiel :

l'eau.

elon

les époques, la notion de propreté est perçue tour à tour comme un vice ou une

vertu. Au cœur du débat, nous retrouvons un élément essentiel :

l'eau.

Durant l'Antiquité, elle est sacralisée, et dans

l'Église primitive, se laver entièrement est signe de purification de l'âme.

Puis sous l'Ancien Régime, l'eau suscite la méfiance. C'est en effet, à cette

époque que se développe la théorie des humeurs selon laquelle l'immersion du

corps dans l'eau est perçue comme un facteur de déséquilibre physiologique. La

dilatation des pores de la peau affaiblirait le corps et permettrait

l'infiltration des maladies.

Par conséquent, l'usage des étuves, sorte de

bains publics, est considéré comme propagateur d'épidémies et comme source de

désordres moraux en raison de la promiscuité des corps. La crasse devient un

facteur de conservation, elle protège.

Se développe alors la " toilette

sèche", qui est plus symbolique qu'autre chose. L'apparence prime sur la

propreté réelle des corps.

Ce royaume de l'apparat mène également à d'autres

pratiques, notamment l'usage du maillot de corps, qui contrairement à la peau et

aux vêtements, est lavé régulièrement.

Les seules parties du corps nettoyées

régulièrement, du Moyen Âge jusqu'au XVIIIe, sont les mains et le visage,

surtout pour répondre aux codes de bonne conduite.

Sous Louis XVI, les gestes

de l'hygiène corporelle commencent à s'effectuer dans des pièces spécifiques, à

l'abri des regards. Lieux d'aisance et bidets font leur apparition. L'eau

commence lentement à être acceptée.

Les salles de bain deviennent alors à la mode, mais dans une optique de détente : on y cause, on fait salon. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le bain devient une pratique hygiénique.

En 1962, 29% des foyers avaient une douche. Aujourd'hui, 85% en sont équipés.

Un point important de l'histoire de l'hygiène est

celui des odeurs.

Elles sont acceptées, tolérées jusqu'au XVIIe siècle, puis

de nombreuses mesures sont prises, que ce soit à l'échelle de la ville ou des

individus. On ne cherche pas à supprimer les odeurs corporelles, mais on les

couvre avec des parfums très forts. Le parfum est pourtant apparu au Moyen Âge,

mais son essor ne se fait qu'au XVIIe siècle. Visages, mains, bouches sont

nettoyés à l'eau parfumée.

En ce qui concerne l'hygiène à l'échelle urbaine, la

notion de propreté se situe à la croisée d'un besoin privé et d'une politique

publique. Jusqu'au XVIIIe, la rue sert de latrines publiques. La population

urine et jette ses ordures dehors, contribuant à la prolifération des

épidémies.

Les premières mesures prophylactiques datent de la fin du Moyen

Âge, et consistent essentiellement à ne plus jeter le sang des saignées dans la

Seine.

À Paris, par exemple, la ville est traversée par deux

égouts à ciel ouvert, provoquant inondations et coulées de boue très

régulièrement. La construction de trottoirs et la modernisation des égouts ne

sont effectives qu'à partir du XVIIIe siècle avec la fondation du Conseil

d'Hygiène et de Salubrité, contrôlant la voirie, les marchés et logements. La

politique sanitaire vise à purifier l'air et à débarrasser les villes de leurs

miasmes pathogènes. L'eau est de plus en plus utilisée pour nettoyer les

rues.

Le XXe siècle finalise le réseau d'égouts ainsi que la mise en place du

tout-à-l'égout et voit également la construction de 8000 stations

d'épuration.

Notre conception de l'hygiène est en constante

évolution. Ces dernières années sont par exemple marquées par l'explosion des

produits cosmétiques en tout genre et l'arrivée sur le marché de toute une gamme

de produits pour les hommes, alors que le XIXe soulignait un retour au

naturel.

L'homme ne cesse de modifier son rapport au corps, les codes

changent, et par conséquent, le rapport à l'hygiène. Se baigner, se laver, se

nettoyer, se sécher, se maquiller, autant d'actes dont le sens change selon les

périodes...

Céline Constantin

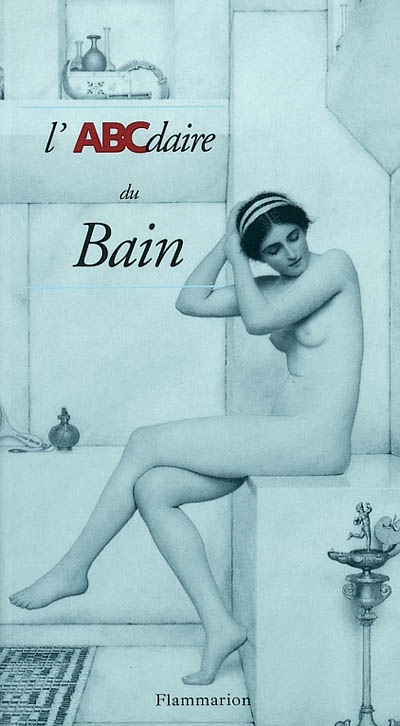

Illustration : Edgar Degas, Femme au tub, pastel sur papier, circa 1883