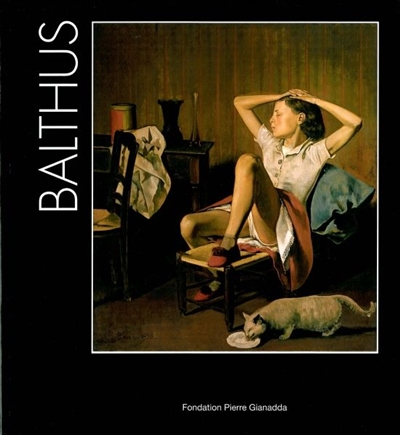

A l'occasion du centenaire de sa naissance, la fondation Pierre Gianadda lui consacre jusqu'à la fin de l'année, dans le Pays-d'Enhaut, une passionnante rétrospective entre portraits et paysages. Et depuis sa disparition, une abondante publication d'ouvrages qui s'intéressent autant à l'homme qu'à l'œuvre et cherchent à cerner cette personnalité énigmatique, en marge des modes et des écoles.

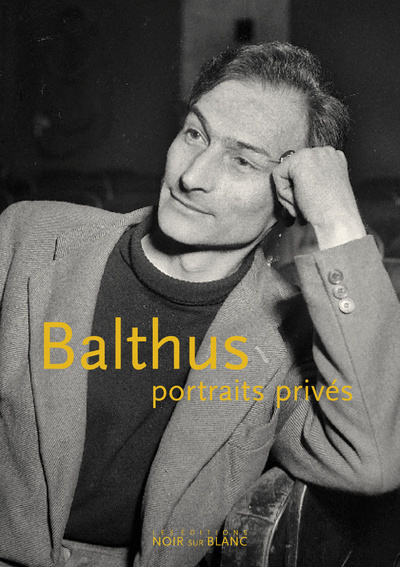

Il est vrai que le comte Balthazar Klossowski de Rola n'a jamais été un familier de l'ordinaire. Ses premières années l'avaient mis au courant de l'essentiel. Sa mère, Baladine Klossovska, éprise au début des années 20 du plus grand poète de langue allemande, Rainer Maria Rilke, lui avait offert les conditions idéales pour l'initier au Parnasse. Après des années parisiennes, l'installation de la famille à l'intersection des cultures germanique et française avait fouetté l'imaginaire de l'adolescent. Rilke avait pressenti avec une acuité exceptionnelle le talent de son jeune protégé ; il s'empressa de lui trouver un éditeur pour publier les illustrations des aventures du chat turbulent appelé Mitsou. Mieux, il préfaça ses planches où « noirs et blancs se mêlent avec adresse ». Balthus n'avait pas encore onze ans. L'adolescent décora, quatre ans plus tard, une armoire dans le style oriental avec une grâce qui rappelle les singeries et les chinoiseries du meilleur XVIIIème siècle. Mais c'est surtout l'influence de son père, Erich Klossowski, historien d'art et peintre d'origine polonaise, qui fut déterminante et stimula son enthousiasme pour Pierro della Francesca, génie italien redécouvert et bientôt commenté avec talent par Roberto Longhi. Une vocation était née.

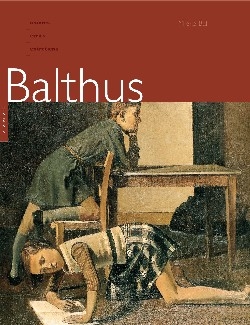

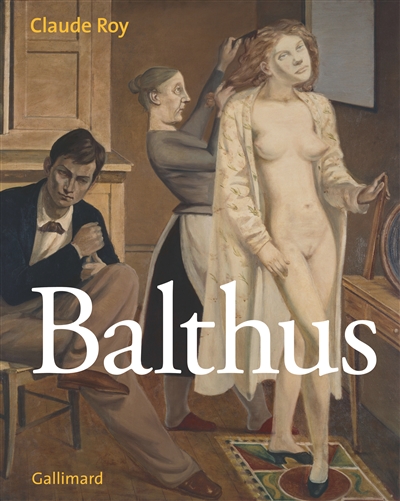

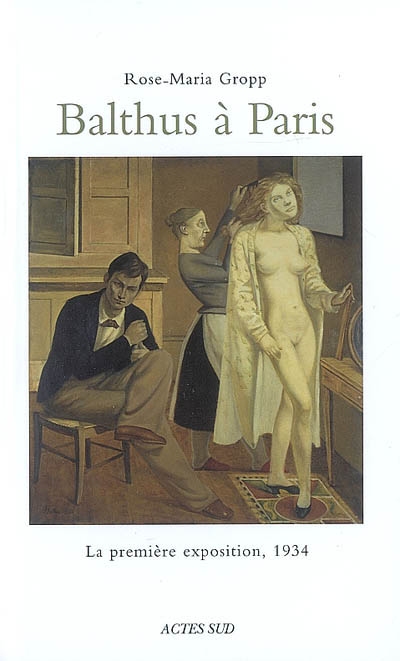

En pleine révolution abstraite, alors que Pollock et Rothko commençaient de triompher, Balthus remit en selle l'espace figuratif mis au point par Brunelleschi au début du Quattrocento. En 1930, Pierre Colle, marchand de tableaux, détecta son immense talent et décida de l'exposer au coté d'artistes tout aussi prestigieux et inconnus à l'époque : Dali, Giacometti, Miro, Calda. Les années 1952-1954 voient l'ascension vertigineuse du peintre : ses glacis égalent ceux des maîtres anciens. Souvent organisés autour d'un registre rappelant les fonds des « Batailles » d'Uccello, ses paysages n'en sont pas moins splendides, inondés de lumière, alors ses scènes d'intérieur demeurent sombres. Les portraits des années 60 ne possèdent plus l'étrangeté ironique avec laquelle il perçait la carapace des premiers de la place et des figures aristocratiques qu'il penchait sur des chaises de cuisine. En 1962, André Malraux, alors ministre de la Culture, le fit nommer directeur de l'Académie de France à la Villa Médicis dont il entreprit aussitôt la restauration. On le dit accaparé par ses nouvelles fonctions. On répète que le temps des grandes œuvres est passé. Durant les trois dernières décennies, on reproche à ses toiles de manquer de ferveur : ses « corps féminins désarticulés dans des poses difficiles ne seraient que des prétextes à une pieuse célébration ». On ne reconnaît plus le coup de patte du grand maître. En 1977, Balthus décida alors de se retirer avec sa femme, Setsuko Ideta, au Grand Chalet de Rossinière. Le couple aspirait à redonner à ce lieu son aspect originel ; au 19ème siècle, la maison avait été transformée en un hôtel-pension où avaient séjourné une clientèle cosmopolite et d'illustres aînés : Léon Gambetta, Victor Hugo, Alfred Dreyfus. Balthus en aimait aussi les pâturages et les montagnes qui, par temps de brume, se nimbent d'un halo de mystère.

Balthus n'y cherchait pas retraite. Il ne prenait jamais de vacances. Il travaillait tous les jours. Jusqu'à sa dernière heure, il continua inlassablement de peindre, ne pouvant se libérer de son obsession d'entreprendre de nouveau et de « conquérir le néant ». Il refusait les prix et les honneurs. Bien longtemps après sa consécration officielle, il déclarait : « Enfin, je vais pouvoir renommer ». Les habituels bavardages critiques ne l'intéressaient pas ; il n'avait de compte à rendre qu'à ce que son œuvre lui indiquait, ou plutôt lui dictait. Il s'est voulu coûte que coûte un peintre figuratif lorsque le tout Paris, temple de l'art moderne, idolâtrait le surréalisme. Pour lui, la fuite vers l'abstraction était la lâcheté même de l'artiste, sa désertion. Le surréalisme n'était à ses yeux qu'une faribole, un songe-creux.

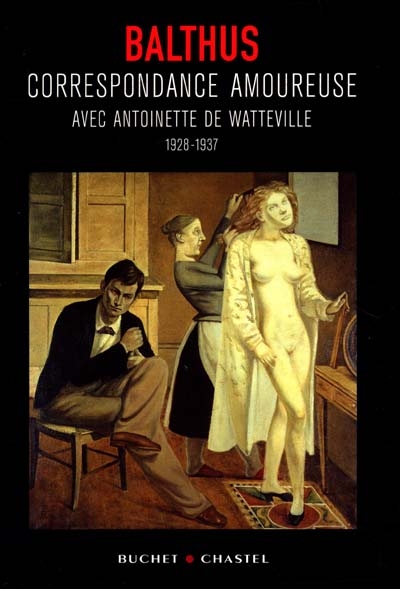

Ses peintures pouvaient être figuratives parce que la réalité était tenue suffisamment à distance, ou plutôt elle se doublait d'une autre, celle qu'on ressent, qui se retrempe au creuset de l'âme et qui fragilise les apparences. Ses peintures pouvaient être taxées d'ambiguïté ou de perversité, elles savaient en elles-mêmes qu'elles visaient un objet transcendant : la beauté. Balthus aimait ces adolescentes faussement endormies, ces corps tout juste éveillés au désir, ces états intérieurs de torpeur où plus rien n'est vrai de ce qui nous entoure. Toutes ses Alice dans le miroir, ses liseuses, ses gourmandes possédaient une lueur dans le regard qui indiquait que la raison n'était qu'une petite chose sans importance à la surface de l'homme et du monde. Comme l'écrivait son ami Pierre Jean Jouve, il était « le peintre de la lenteur, des maturations secrètes et profondes ».

Lorsqu'on demandait à la fin de son existence s'il priait, il promenait ses yeux sur les toiles inachevées de son atelier : « Voilà mes prières », confiait-il et aussitôt se mettait à pleurer. Vient toujours l'heure où les idées cessent de mener leur sarabande et découvrent leur visage de vieilles erreurs. Fatalement infirmes devant la peinture quand elle atteint ce genre d'évidence.

- Isabelle Bunisset