Chargement...

Chargement...

Célébrer les morts : un tour du monde et des cultures

Un dossier de

Camille V.L.

Publié le 22/10/2021

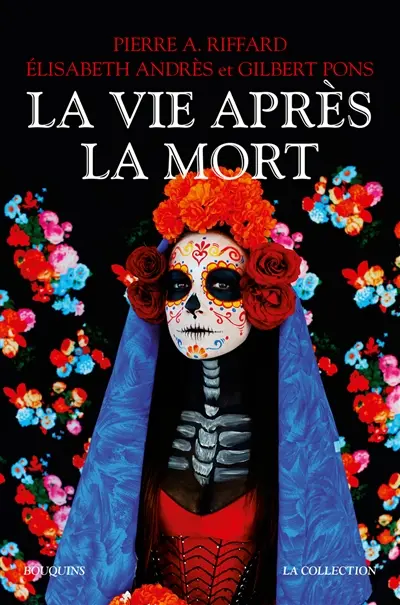

À l’approche d’Halloween, squelettes et fantômes commencent à s’aventurer hors des cimetières et s’invitent, sous forme de représentations, dans nos décors quotidiens. C’est que Novembre est bientôt là : en certains endroits du monde, c’est à cette époque de l’année que l’on célèbre les morts. Un prétexte idéal pour se pencher sur ce que la Toussaint, la Commémoration des fidèles défunts, le Jour des morts, Samhain et autres fêtes ont à nous apprendre du rapport que nous entretenons avec la mort.

Quel que soit le contexte culturel auquel on s’intéresse, la destinée mortelle des êtres humains paraît inséparable des croyances religieuses. Du point de vue de l’étude anthropologique, à l’examen d’éléments tels que les rites funéraires, les représentations de l’au-delà ou encore le culte des ancêtres, la croyance en la survie des morts et les rituels qui leur sont adressés ont d’ailleurs pu apparaitre comme la forme originelle de la religion. Ils démontrent en effet que, inlassablement, nous cherchons à donner un sens à la mort, et il existe aujourd’hui autant de religions que de façons de modeler les interprétations que nous en faisons.

Force est d’admettre que la mort s’y prête admirablement bien, facilement interprétable comme une disjonction entre le corps et la conscience, dont rien ne permet d’affirmer la disparition. Nous voilà confrontés au décès de nos semblables, et avec lui à la question de leur destin métaphysique et mémoriel. Une disparition qui, par ailleurs, constitue la seule représentation que nous avons de notre propre mort.

Il faudra attendre un peu pour que les sciences sociales s’emparent de la question et fassent de la mort un véritable objet d’étude. L’histoire, en particulier, voit fleurir certains de ses plus emblématiques travaux au XXe siècle, parmi lesquels la périodisation de la mort proposée par Philippe Ariès. Ces auteurs nous apprennent par exemple que le lien que nous faisons entre la qualité morale de notre existence et notre destin dans l’au-delà, propre aux philosophies ou religions du salut, ne date pas d’hier ; pas plus que le lien que nous tissons entre les vivants et les morts, au travers de devoirs culturels que nous assumons en échange de leur protection ou que nous négligeons au risque de leur colère.

La philosophie n’est pas en reste. Les sagesses antiques s’accordaient déjà sur l’exigence pratique de dépasser la peur de la mort, platoniciens, épicuriens et stoïciens y apportant chacun leurs propres arguments. Les penseurs du XXe siècle se sont quant à eux employés à repenser la place de la mort dans l’expérience de soi. Alors que Vladimir Jankélévitch se livre à une analyse de cet évènement dans tout ce qu’il a de contradictoire, Vinciane Despret interroge le rapport entre deuil et détachement.

Mais le rapport que nous entretenons avec la mort a toujours été et demeure complexe. Son degré d’acceptabilité comme sa symbolique apparaissent très divers et totalement dépendants du contexte géographique, social et culturel dans lequel elle intervient. En découlent des rites funéraires extrêmement variés de par le monde : dédiés aux morts, ils cherchent à établir un lien entre les défunts et les survivants, à inscrire le mort dans une existence alternative qui donne sens et valeur à son état. À lutter contre l’image de la dépouille, aussi, comme l’évoque Edgar Morin. Leur objectif, cependant, a valeur universelle : à travers ces pratiques, nous cherchons à concilier rejet de la mort et respect du défunt.

Que ferons-nous de la mort dans nos sociétés industrialisées et numérisées ? Penser que la technologie produira remèdes et miracles, sans doute ; chercher à lui donner un sens, toujours, raison pour laquelle, comme le montre Philippe Charlier, nous continuons malgré tout à être fascinés par les fantômes... Et que nous racontons autant d'histoires à son sujet.