Tout comme le cinéma, la bande dessinée est un art visuel. Très souvent la narration d’un récit peut, en plus de se faire par l’écrit, passer le visuel. Des codes sont alors mis en place pour rendre plus fluide, maligne ou métaphorique la lecture. Des codes bien souvent empruntés au cinéma.

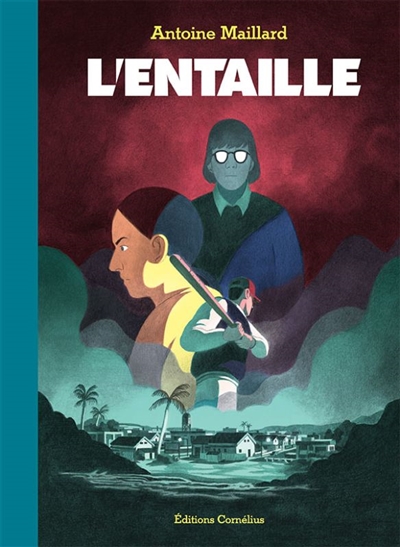

L’entaille de Antoine Maillard a marqué les libraires du rayon du bande dessinée de par son graphisme et son histoire très nébuleuse et accrocheuse mais également grâce à son habile utilisation des codes du slasher movie. Mais qu’est-ce que le Slasher ? Il s’agit d’un sous-genre du cinéma d’horreur très prolifique vers la fin des années 70 dans lequel nous allons suivre un groupe de jeune adulte traqué par un tueur masqué aux allures de mastodonte invincible et assassinant ces victimes à l’aide d’armes blanches. Bien que le premier véritable premier slasher soit Black Christmas de Bob Clark sorti en 1974, le genre fut démocratisé en 1978 avec la sortie du Halloween de John Carpenter.

Le code du Slasher est simple mais bien souvent mal utilisé (en témoigne les nombreuses suites de Halloween, Vendredi 13 et autres Les griffes de la nuit…) contrairement à l’hommage parfait fait par Antoine Maillard dans les pages de L’entaille. Déclaration d’amour intelligente et maligne, L’entaille conserve tous les codes du Slasher avec son groupe de jeune adulte poursuivi par une silhouette mystérieuse les décimant à coup de batte de baseball. En plus de son cadre horrifique, l’ouvrage possède également une ambiance hypnotique, presque irréelle à la manière d’un David Lynch dans Twin Peaks ou encore Mulholland Drive.

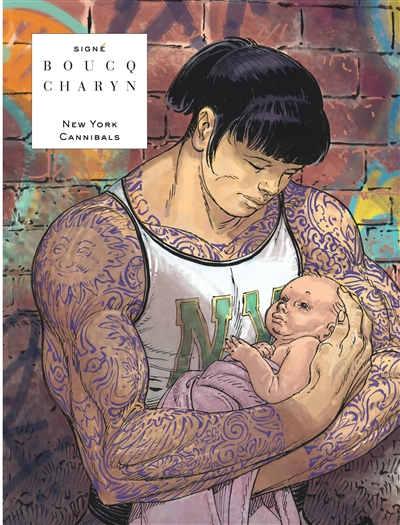

L’hommage aux œuvres angulaires du cinéma se retrouve également dans le New-York Cannibals de Boucq. Dans cette bande dessinée, suite plus ou moins directe de Little Tulip, la référence principale est le Se7en de David Fincher sorti en 1995. Le film de Fincher propose un thriller urbain horrifique à l’ambiance hors du commun dans une ville constamment sous la pluie et à l’atmosphère poisseuse, sale et étrangement organique ou le spectateur pourrait presque sentir la moiteur émanant de la pellicule. Il en va de même dans New-York Cannibals ou la ville est présentée sous son jour le plus sordide avec son lot de lieux malfamés et son intrigue basée sur des meurtres sordides donnant à l’ensemble une teinte horrifique. Le trait et les couleurs utilisés par Boucq permettent de souligner, et en même temps rendre hommage, le caractère profondément malsain et inquiétant du récit comme ce que Darius Khondji avait pu mettre en image pour la caméra de David Fincher.

Toujours dans un cinéma très ancré dans le siècle dernier, le tout récent Il faut flinguer Ramirez entend bien illustrer la démarche loufoque et en dehors de toute logique d’un pan de la filmographie de Quentin Tarantino. Grâce à une galerie de personnages tous plus invraisemblables les uns que les autres, Nicolas Petrimaux arrive à mettre en image un des gimmicks essentiel de la carrière du réalisateur Tennesséen : les dialogues et situations qui semblent être déconnectés de l’ensemble du récit, donnant alors une dimension plus réaliste et moins terre à terre à la narration. L’exemple le plus parlant serait celui de la discussion entre deux gangsters autour d’un mixer, échange qui fait directement écho au dialogue sur les fast food au début de l’excellent Pulp Fiction. Dans chacun des cas, les dialogues n’ont d’une part aucun rapport avec la continuité du récit mais se situent également avant une scène d’action. De plus Nicolas Petrimaux renvoie également à un imaginaire collectif très ancré dans les années 80-90 grâce aux couleurs employées qui rappellent l’étalonnage particulier des couleurs présentes sur les pellicules des films de Tarantino donc, mais également d’un certain Wong Kar-Wai.

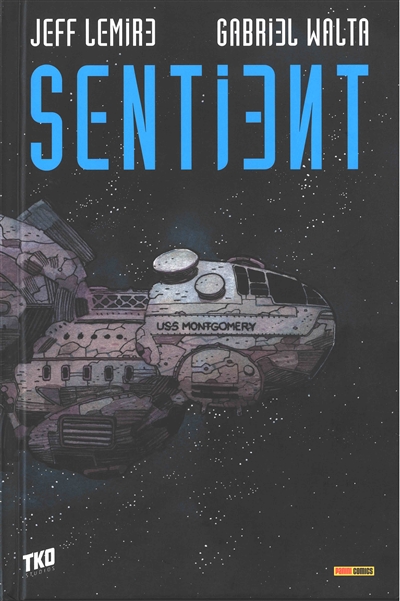

Sentient de Jeff Lemire puise, quant à lui, son inspiration dans le survival spatial démocratisé par Ridley Scott et Dan O’bannon en 1979 dans le suffoquant et magistral Alien : le huitième passager. Le code du survival est simple mais peut être très souvent source d’un amalgame de clichés tout à fait dispensable. Ce qui n’est pas le cas avec Sentient, dans lequel le lecteur se retrouve aux côtés d’enfants dans un croiseur de colon avec pour seule et étrange compagnie une intelligence artificielle qui se dote peu à peu d’un instinct maternel. Le groupe d’enfant est seul et est obligé de composer avec un élément inconnu pour tenter de rejoindre un lieu sûr, exactement à la manière du groupe de Ripley dans Alien. Dans un cas comme dans l’autre, les auteurs nous rappellent que dans l’espace nous sommes seuls et que personne ne nous entendra crier.

Autre époque, autres inspirations avec Le château des millions d’années. Directement inspirée du cinéma d’aventure rendant hommage aux récits pulp des années 50, la bande dessinée range ces hommages aux côtés du plus célèbre des archéologues : Indiana Jones. Le récit se concentre sur la recherche d’un artefact mystérieux en plein désert à l’aube de la seconde guerre mondiale. Les grandes lignes du récits étant les mêmes que le mythique Indiana Jones et la dernière croisade de 1989, les codes de ce fameux film d’aventure sont également réutilisés à outrance dans l’ouvrage : archéologie, action, nazis, femmes fatales et artefact mystérieux. Le château des millions d’année est un hommage solide, puissant mais également surprenant en acceptant de prendre le parti de l’idée abracadabrantesque de soldats nazis se frottant à des puissances extraterrestres. Étrange et burlesque ? Oui mais indispensable !

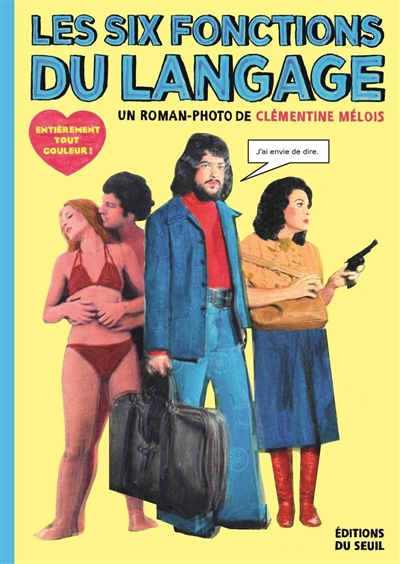

Pour notre dernier exemple, prenons une autre route que celle des films d'exploitation faisant le bonheur des producteurs, avec La classe américaine de Michel Hazanavicius que nous pouvons mettre en rapport avec Les six fonctions du langage de Clémentine Mélois. Les deux œuvres sont à mettre en comparaison de part leur composition faite de “stock footage”. “Le stock footage” qu’est-ce ? Il s’agit tout simplement d’images ou de vidéos empruntées à des services et documents d'archives. Dans le cas de nos deux œuvres, les images sont utilisées à but parodique en mettant sur les morceaux de pellicule des dialogues autres que ceux de base, créant donc un décalage entre l'œuvre originale et la création dessinée. Le code utilisé ici est celui de la parodie, une notion très présente dans le cinéma (les films des frères Zucker ou encore ceux Lord et Miller) mais également dans la bande dessinée nous offrant souvent des œuvres très originales jouant à merveille avec les codes de la bande dessinée, de la narration mais aussi avec les inspirations venant d’autres médias comme la musique, le jeu-vidéo et dans le cas présent le cinéma.

Les codes du cinéma sont une source d’inspiration fiable pour les différents créateurs et artistes venus du monde de la bande dessinée. Avec plus ou moins finesse et de subtilité, ils peuvent servir à installer une ambiance, créer un décalage, aider la narration grâce à des gimmicks précis (le deus-ex machina ou le fusil de tchekhov pour ne citer qu’eux) ou même créer une histoire en s’inspirant d’un scénario ou d’une ligne directrice claire. Bien souvent adaptée, la bande dessinée rend la pareille au cinéma en adaptant les codes de ce média regorgeant d'idées nouvelles et originales au sein de ces pages !