Au début du XIXème siècle dans les Midlands, se produit une bifurcation technologique qui change la trajectoire de la civilisation occidentale. Avec l'arrivée de la locomotive et des charbonnages, on fait « le choix du feu » qui étend son hégémonie à l'ensemble des autres éléments, auparavant séparés fonctionnellement et utilisés comme énergies renouvelables. L'eau en particulier est asservie au feu. Jadis, elle servait à l'éteindre. Désormais, le besoin de chaleur exige de la transformer en vapeur pour industrialiser le monde avec le développement du chemin de fer qui révolutionne l'espace-temps des hommes, instituant l'imaginaire social d'une domestication de la nature permise par la rationalisation. Prométhée est déchaîné. Cette Grande Mue opère une triple accélération sociale : une accélération technique, une accélération du changement social et une accélération du rythme de vie. Par la concentration humaine qu'elle impose, elle génère la prolétarisation, mais aussi son pendant, la formation d'une classe ouvrière qui se dote des moyens de son émancipation et participe de la construction de la démocratie industrielle. Mais après-guerre, le pétrole s'impose. Énergie abondante et facile à transporter, au prix tendanciellement décroissant, elle irrigue une économie dont la croissance semble illimitée, fait émerger ingénieurs et experts pour sa transformation et facilite le contournement des zones de rupture de charge en réduisant la main-d'œuvre nécessaire à son extraction et à son transport. Ce choix du feu renouvelé accroît donc la prospérité du pays et atténue la conflictualité sociale. Un consensus réunit toutes les classes autour du partage des fruits de la croissance.

Mais le rapport du Club de Rome, suivi du premier Sommet de la Terre à Stockholm en 1972, révèle au monde les limites de la croissance. Car, selon la maxime de Lavoisier, dans l'univers « rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme ». Ainsi, à l'échelle du temps humain, l'énergie transformée en chaleur, de libre devient liée, d'utilisable devient inutilisable. Le nouveau président de la Commission européenne, Sicco Mansholt, en reprend les conclusions et va même plus loin en argumentant la nécessité d'une « croissance négative ». Mais son discours n'est pas suivi d'effets, il bute sur l'inertie engendrée par les rapports de forces de la Guerre froide. Et le monde se cogne en 1973 sur le principe de réalité entropique avec le premier choc pétrolier qui accentue l'épuisement du modèle de croissance traduit par le ralentissement des gains de productivités. Le compromis social fordiste vole en éclats. Paradoxalement, ce retournement carbonise l'objection de croissance naissante. Les appels à la croissance, injonctions d'autant plus fortes qu'elle apparaît comme le seul recours face à la crise sociale en germe dans la montée du chômage, se multiplient. Et on choisit encore le feu, nucléaire cette fois, pour réduire la dépendance du pays vis-à-vis du pétrole, tout en s'engageant résolument dans la mondialisation pour accumuler les devises visant à payer la facture énergétique. Le plan Messmer de 1974 accélère la nucléarisation de la France et fédère le mouvement écologique dans la lutte antinucléaire contre une société centralisée, concentrée, militarisée, opaque et aux mains des lobbys. Ce que résume la formule d'André Gorz qui parle d' « électrofascisme ». A ce principe de réalité entropique s'en ajoute un climatique. Vingt ans après, en 1992, le Sommet de Rio adopte la Convention sur le Climat et un programme d'action pour un développement durable avec l'Agenda 21. Ainsi le choix du feu n'est-il pas que consumation des ressources, il est aussi réchauffement de la planète, comme l'a si bien expliqué le documentaire d'Al Gore sur cette Vérité qui dérange.

Fukushima : une catastrophe pédagogique ?

Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 frappe la côte Pacifique du Tohõku et déclenche un tsunami qui dévaste le Japon. La catastrophe naturelle provoque une catastrophe industrielle : Fukushima est victime d'un accident nucléaire. Le monde est en alerte et observe, minute par minute, les efforts déployés pour éviter un drame supplémentaire. Le nucléaire, longtemps réputé insubmersible dans le monde capitaliste, montre soudain toute sa fragilité. Il agonise même au Japon où sur 54 réacteurs un seul est aujourd'hui encore en activité, les autres étant en maintenance et subissant des tests, tandis que tout le pays est contraint à une réduction drastique de sa consommation d'énergie et que les importations de pétrole et de gaz naturel augmentent massivement.

Les réactions ne se font pas attendre, la sûreté devient un enjeu majeur, des tests sont effectués partout dans le monde. Les BRICS (Afrique du Sud, Brésil, Russie, Inde et Chine) sont attentistes, mènent des audits, poursuivent les recherches, mais ne prennent aucune décision irréversible. Les États-Unis en revanche, disposant d'un parc de 104 réacteurs nucléaires produisant 20% de leur l'électricité, décident pour la première fois depuis 1978 la construction de nouveaux réacteurs. La nucléarisation de l'Iran n'est en rien entamée. En Europe, les 143 réacteurs des 14 pays nucléaires ont aussi été contrôlés, mais le bilan est positif. 24 nouveaux réacteurs sont prévus, dont 6 sont déjà en construction. A titre d'exemple, le Royaume-Uni confirme le renouvellement de son parc et la Suède poursuit son plan de relance de l'atome lancé en 2009 après un moratoire datant de 1980. A contre-courant, l'Allemagne, dont le nucléaire représente 20% de sa production électrique mais où les Grünen sont traditionnellement forts, a décidé de sortir du nucléaire d'ici 2022. S'il y a en effet un ralentissement, l'avenir du nucléaire n'est pas assombri par le nuage radioactif de Fukushima. La catastrophe a toutefois contribué à poser le débat de l'avenir énergétique.

Le débat en France

Notre civilisation fossilo-thermique arrive à expiration. La crise systémique du capitalisme n'est pas sans lien avec la flambée du prix du pétrole. Le retournement du marché de l'immobilier aux États-Unis en 2007, lui-même cause du ralentissement économique à l'origine de la crise financière, est imputable à l'érosion du pouvoir d'achat des ménages américains partiellement due à la cherté de l'énergie. A la base de l'architecture politique, économique et technique de nos sociétés, se trouve le paradigme énergétique. La France jacobine et ses grandes firmes peu innovantes, appuyée sur le nucléaire, est à la croisée des chemins et doit trouver sa voie de résolution de la problématique énergie-climat. Les voix discordantes ne manquent pas. Un scénario reposant sur la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique et la montée des renouvelables est ainsi porté par l'association négaWatt qui envisage une sortie progressive du nucléaire jusqu'en 2035. Pensons aussi au célèbre essayiste Jeremy Rifkin qui œuvre à l'émergence d'une troisième révolution industrielle fondée sur cinq piliers en synergie : le déploiement des énergies renouvelables, la conversion des bâtiments en mini-centrales électriques, le développement des technologies de stockage – l'hydrogène en tête –, l'expansion des réseaux intelligents grâce à la technologie d'Internet et la croissance des véhicules à pile à combustible et branchables avec pour corollaire celle des stations de charge.

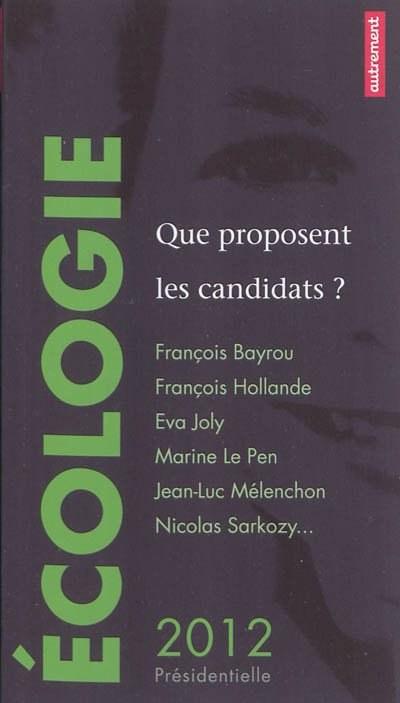

Un sondage réalisé par l'Institut CSA et publié le 26 mars par Greenpeace révèle que deux tiers des Français considèrent qu'un accident similaire à celui de Fukushima est possible en France. Plus intéressant, 80% d'entre eux sont souhaitent une diversification énergétique et 54% pensent qu'une sortie du nucléaire est réalisable. La société civile écologique se mobilise pour interpeller les candidats à l'élection présidentielle dont les projets oscillent entre la sortie du nucléaire, sa réduction et son maintien. La fédération des associations écologiques France Nature Environnement les a ainsi tous invités à s'exprimer à l'occasion de son 36ème Congrès le 28 janvier dernier. Les discours des présents (François Bayrou, Eva Joly, Jean-Luc Mélenchon et François Hollande) sont décortiqués et visualisables sur son site internet. Le trublion Greenpeace tient lui à jour un stress test des candidats autour de trois thématiques qui donnent un panorama assez précis des différents programmes: le devenir du nucléaire, les production/consommation fossiles et le développement des alternatives.

Certes, après un pic lors des primaires citoyennes du Parti socialiste, le débat énergétique a été écarté. L'écologie semble avoir disparu de la campagne, tant en raison de la crise sociale qui polarise l'intérêt des Français que de la faiblesse dans les sondages d'Eva Joly, reléguée dans les abysses électoraux. Pourtant, nul doute qu'il reviendra comme un débat d'entre-deux-tours dans l'hypothèse d'une confrontation entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, le premier tâchant de cliver sur cette question en la liant à l'emploi. Ce débat sera déterminant pour la transition énergétique de la France. Les deux vont-il se rallier à la foi dans le progrès ? Ou vont-ils au contraire tenter de réenchaîner Prométhée ?

Dossier de Timothée Duverger, doctorant en histoire contemporaine à l'Université Michel de Montaigne, auteur de La Décroissance, une idée pour demain (Sang de la Terre, 2011) et de Le Parti socialiste et l'écologie (Fondation Jean Jaurès, 2011).

Ce dossier s'inscrit dans une démarche générale d'éclairages divers, réalisée en collaboration par des auteurs, des universitaires, des professionnels et les libraires, en vue des élections présidentielles françaises de 2012 : « Aux livres citoyens ! ».

Retour vers « Aux livres citoyens ! »