« Que voulions-nous ?

Seulement préserver du sens au mot. »

« Je crois, presque je sais

Que la beauté existe et signifie. Je crois

Qu'il y a sens encore à faire naître,

J'atteste que les mots ont droit au sens. »

« Accepte ce que je t'offre, cette nuit.

C'est mon besoin de continuer de croire

Qu'il y a sens à être. Et même si

Dehors, c'est vent et pierre. A peine, au loin,

Quelques trébuchements de la lumière. »

Dans L'écharpe rouge, le poète retrouve un fragment écrit en 1964 qui le laisse d'abord perplexe. A la faveur de ses souvenirs, de ses lectures et des rêves qui affleurent, l'énigme de ses origines et de sa venue à la poésie se déchiffrent peu à peu, entre le silence du côté du père auvergnat, Elie, et la parole du côté de sa mère aveyronnaise, Hélène.

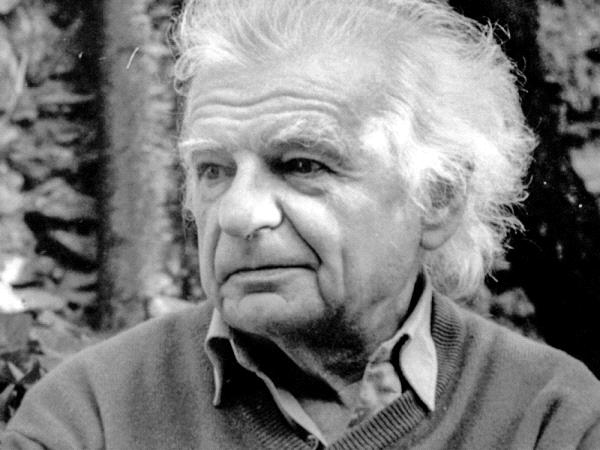

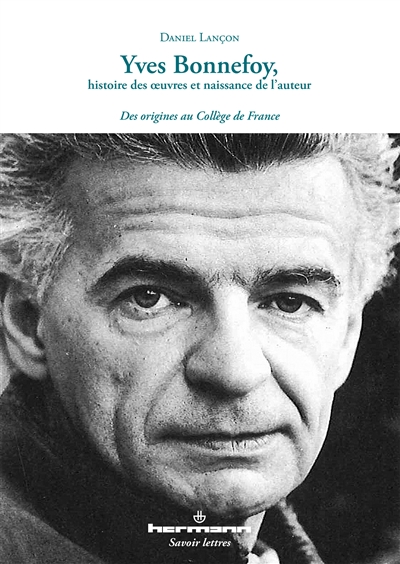

Ces deux derniers livres s'ajoutent à une œuvre déjà considérable de près d'une centaine de publications et reconnue depuis 1953 avec son premier recueil. A 30 ans, Du mouvement et de l'immobilité de Douve signait la distance prise avec le mouvement surréaliste, alors que jeune il s'était rapproché d'André Breton qui emporta dans son sillage presque tous les poètes de leur génération (Philippe Soupault, Louis Aragon, René Char, Tristan Tzara, René Crevel, Robert Desnos, Paul Eluard, Benjamin Péret, Pierre Reverdy…). D'abord fasciné par le projet inédit et séduisant qui reposait entre autres sur une rencontre avec l'inconscient grâce à l'écriture automatique (Le Traité du pianiste paru en 1947 et réédité en 2008, s'inscrivait dans cette démarche), Yves Bonnefoy sera rapidement déçu, dénonçant une propension à la magie, à l'occultisme et à un « surréel » certes fertile mais mensonger et stérile. L'utopie surréaliste laisse pourtant à Bonnefoy plus vive sa passion pour la peinture et les arts ainsi qu'ouverte son interrogation sur l'être et la transcendance « la plus naturelle », celle qui n'a rien à voir avec Dieu mais avec l'emploi poétique de la parole.

Le mystère « Douve », rétif à toute tentative de définition univoque, à la fois personnage féminin et lieu onirique, double inscription du désir et de la mort, inaugure sa rupture avec la « mauvaise présence » du dogme surréaliste et accroît sa vigilance envers le règne de l'image, bien que son œuvre demeure perpétuellement ouverte sur un ancien et perpétuel dialogue avec d'autres arts – peinture, sculpture, photographie, musique, mais aussi architecture, théâtre, mathématiques. Il a ainsi consacré de nombreux essais, monographies et cours dans de prestigieuses universités qui l'invitent dès les années 1960 (en 1981 il sera nommé professeur au Collège de France) pour parler de Rimbaud, Baudelaire, Keats, Paul Celan, André Breton, Paul Valéry ou encore André du Bouchet sans oublier Giacometti, Goya, Poussin, Morandi, Pierre Alechinsky, Zao Wou-Ki... A l'instar de son grand contemporain Philippe Jaccottet, son travail sur la langue s'enrichit de traductions devenues des références : l'intégralité du théâtre et de la poésie de Shakespeare voisine avec des traductions de La Quête du Graal, Keats, Yeats, Pétrarque, John Donne, Leopardi et Georges Séféris.

Tel Ulysse voguant sur sa « barque toujours obscure » (La longue chaîne de l'ancre), Yves Bonnefoy n'a pas cessé de croire que la poésie a depuis toujours pour vocation de « déconceptualiser » et d'intensifier la réalité, notre présence au monde afin de « faire apparaître dans les mots la simplicité des choses » dans une équivalence avec la peinture, cette lumière qui « donne à être » (Ensemble encore). La poésie, « vérité de parole » digne d'être retenue et en laquelle l'homme doit garder espérance, sait mettre en mouvement l'audace d'un désir toujours vif, d'où la remémoration tardive de cette « écharpe rouge », ce lien du sang enflammant encore le cœur du poète au soir de son existence :

« elle (ma mère) me demandait de recevoir d'elle l'écharpe rouge qu'elle avait eue à offrir à un grand moment de sa vie : cette étoffe dans les plis de laquelle le monde semblait être encore de l'être, de l'unité, encore de quoi donner un sens à la vie. »